Mit der Bezeichnung ‚Text‘ (von lateinisch ‚texere‘ = ‚weben‘) ist dieses Bild gesetzt: Ein literarischer Text ist ein Geflecht aus zahlreichen Beziehungen auf mehr als nur einer Ebene – von den Zeichen und Buchstaben hin zu Motiven und Figuren.

Viele von uns dürften sich daher ‚Literatur‘ als etwas vorstellen, was sich nicht nur an der Oberfläche abspielt, sondern auch eine Tiefe und damit eine Innerlichkeit besitzt. Als wäre ‚Literatur‘ eine Kiste, in die jemand mehr gepackt hat, als wir mit einem Mal entdecken können, oder eben ein Stück Stoff aus vielen Fäden und mit zahlreichen Falten.

Auf dieses Geflecht können wir aus verschiedenen Perspektiven sehen: als etwas, was um ein einziges Thema herum organisiert ist, aber auch als etwas, was sich rhizomartig, wie bei einem botanischen „Sprossachsensystem“ in der Fläche ausbreitet und unterschiedliche Motive ausbildet:

„In einem Buch gibt‘ s nichts zu verstehen, aber viel, womit man etwas anfangen kann. Ein Buch muß mit etwas anderem eine Maschine bilden, es muß ein kleines Werkzeug für ein Außen sein. Keine Repräsentation der Welt, auch keine Welt als Bedeutungsstruktur. Das Buch ist kein Wurzel-Baum, sondern Teil eines Rhizoms, Plateau eines Rhizoms für den Leser, zu dem es paßt. Die Kombinationen, Permutationen und Gebrauchsweisen sind dem Buch nie immanent, sondern hängen von seinen Verbindungen mit diesem oder jenem Außen ab. Jawohl, nehmt, was ihr wollt!“

(Gilles Deleuze und Félix Guattari: „Rhizom“, aus dem Französischen von Dagmar Berger, Merve 1977)

Foto: DLA Marbach

… weiter lesen:

in Georges Klang- und Bilderteppich: „Hier schlingen menschen mit gewächsen tieren / Sich fremd zum bund umrahmt von seidner franze / Und blaue sicheln weisse sterne zieren / Und queren sie in dem erstarrten tanze. // Und kahle linien ziehn in reich-gestickten / Und teil um teil ist wirr und gegenwendig / Und keiner ahnt das rätsel der verstrickten“ …

… mehr wissen:

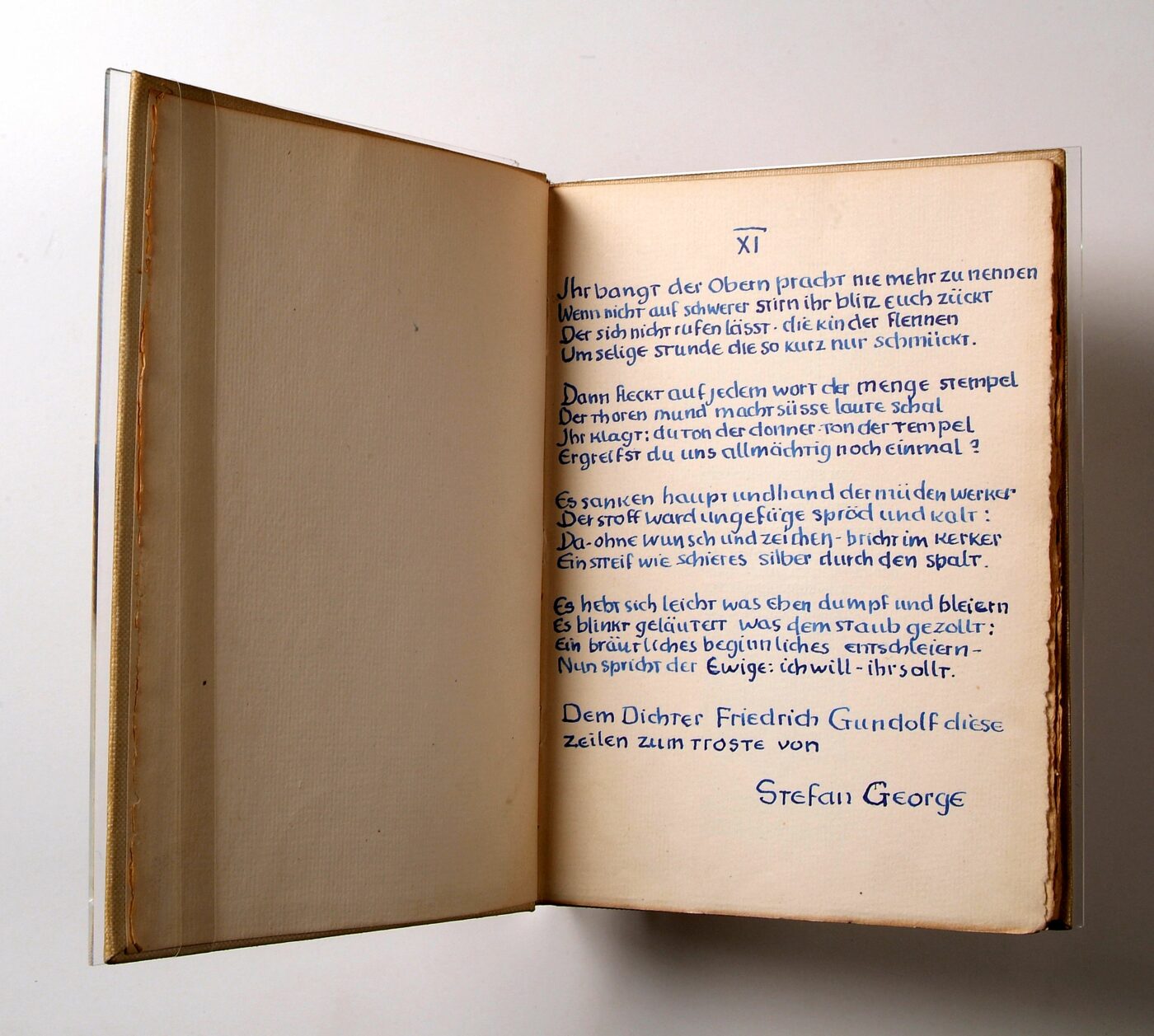

+++ Eine Widmung wird Jahre später auch zum endgültigen Bruch zwischen dem ,Meister‘ Stefan George und seinem Lieblingsjünger führen: Friedrich Gundolf widmet 1922 sein Kleist-Buch seiner Freundin Elisabeth Salomon und nicht Stefan George.

1900, November: „Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod“ von Stefan George (1868–1933) mit persönlicher Widmung für Friedrich Gundolf (1880–1931)

Im November 1899 hatte George seinen Gedichtband exklusiv in einer Auflage von 300 Stück veröffentlicht: ein von Melchior Lechter prunkvoll ausgestattetes Buch, das selbst so groß wie ein kleiner Teppich ist und von George durch Widmungen mit seinem Freundeskreis regelrecht verwoben wurde.

Als ein Jahr später in zunächst 1.000 Exemplaren die handlichere Buchhandelsausgabe erscheint, webt George an diesem Teppich weiter: Für seinen 21-jährigen Lieblingsjünger Friedrich Gundolf wählt er „zum troste“ das elfte Gedicht aus dem ersten Kapitel.

Foto: DLA Marbach

1909, Sommer: eine von fünf Seiten mit einem Liebesduett aus dem Libretto für die Oper „Der Rosenkavalier“, die Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) in den Papierkorb warf

Am 26. Juni schickt Hofmannsthal dem Komponisten Richard Strauss ein 21-zeiliges Liebesduett für den 2. Akt. Doch Strauss findet das Duett „zu zahm, zu geziert und zaghaft und zu lyrisch“ und schickt es zurück nach Bad Aussee, wo es Hofmannsthal zerknüllt und wegwirft. Seine Gastgeberin holt es als Andenken wieder aus dem Papierkorb.

Foto: DLA Marbach

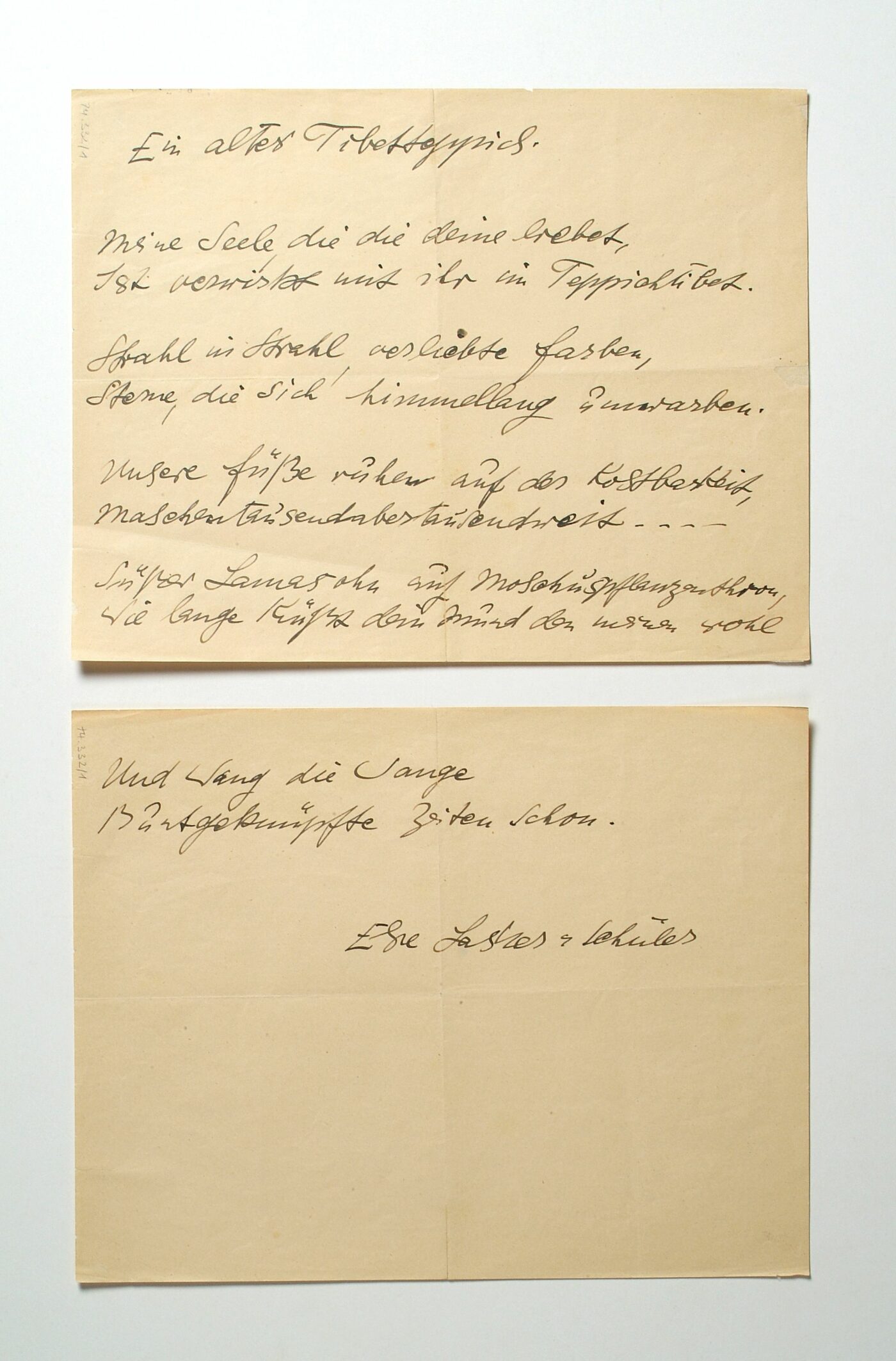

Ein alter Tibetteppich

Deine Seele, die die meine liebet,

Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.

Strahl in Strahl, verliebte Farben,

Sterne, die sich himmellang umwarben.

Unsere Füsse ruhen auf der Kostbarkeit,

Maschentausendabertausendweit – – – –

Süsser Lamasohn auf Moschuspflanzentron,

Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl

Und Wang die Wange

Buntgeknüpfte Zeiten schon.

… mehr wissen:

+++ Karl Kraus kommentierte dieses Gedicht: „Das hier aus der Berliner Wochenschrift ‚Der Sturm‘ zitierte Gedicht gehört für mich zu den entzückendsten und ergreifendsten, die ich je gelesen habe, und wenige von Goethe abwärts gibt es, in denen so wie in diesem Tibetteppich Sinn und Klang, Wort und Bild, Sprache und Seele verwoben sind.“

1910, Dezember: Geschenkabschrift des Gedichts „Ein alter Tibetteppich“ von Else Lasker-Schüler (1869–1945)

Am 8. Dezember erscheint dieses Gedicht in der Zeitschrift „Der Sturm“, am 31. druckt es Karl Kraus in „Die Fackel“. Else Lasker-Schüler schreibt es eigenhändig noch einmal ab – auf zwei Blättern im Querformat, mit Varianten in der Zeichensetzung wie dem Maschenmuster aus Gedankenstrichen und einem auf zwei Zeilen aufgeteilten letzten Vers. Als wolle sie ausprobieren, ob das Gedicht auch zwei Blätter miteinander verweben kann.

Fotos: DLA Marbach

… lesen:

Jemand musste Josef K. verläumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte war {wurde} er eines Morgens gefangen {verhaftet}. Die Bedienerin Köchin der {Frau Grubach, seiner} Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen acht Uhr früh das Frühstück brachte, kam {diesmal} nicht , das {. Das} war noch niemals geschehn. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete, dann aber, gleichzeitig befremdet und hungrig läutete er. Sofort klopfte es und ein Mann, denn er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte trat ein. Er war schlank und doch fest gebaut, er trug {ein} anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien. Wer sind Sie? fragte K. {und sass gleich halb aufrecht im Bett} sofort Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen und fragte {sagte} bloss seinerseits: „Was wollen Sie {Sie haben geläutet}?“ „Anna soll mir das Frühstück bringen“ sagte K., und versuchte zunächst stillschweigend durch {Aufmerksamkeit und} Überlegung [nächste Seite]

… weiter lesen auf www.literaturlesen.com – unsere Leserforscher:innen-App (online von Ende Oktober 2021 an)

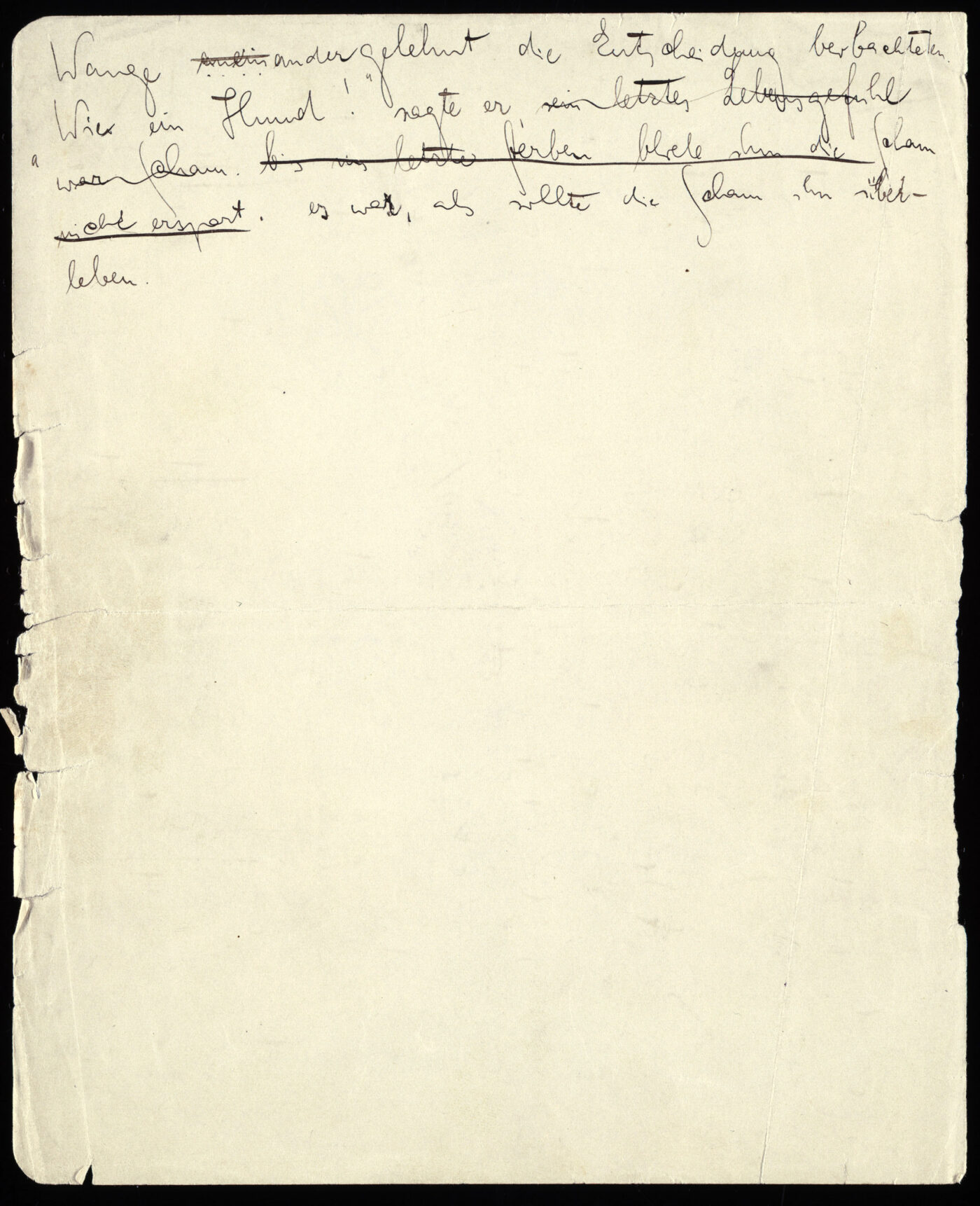

1914, August: zwei Seiten des Romans „Der Prozess“ von Franz Kafka (1883–1924)

Anfang August beginnt Kafka mit der Arbeit an einem neuen Roman. Um sich nicht wie bei seinem ersten, unabgeschlossenen Roman „Der Verschollene“ zu ‚verlaufen‘, schreibt er zunächst das erste und das letzte Kapitel.

Gleich im ersten Satz streicht Kafka eine Formulierung: Er ersetzt das unpräzise „war gefangen“ (von wem? in sich? durch und wegen was?) durch „wurde verhaftet“. Damit ist der Assoziationsrahmen klar abgesteckt: Wer verhaftet wird, muss etwas Böses getan haben, wenn er nicht verleumdet wurde. Er hat das Recht gebrochen. Ihm kann man den Prozess machen.

Am Ende bleibt statt des Unrechts nur das damit verbundene Gefühl: „Die Scham sollte ihn überleben“ (anstelle von „Scham war sein letztes Lebensgefühl“).

Foto: DLA Marbach

„Diejenigen, ich gehöre zu ihnen, die schon einen kleinen gewöhnlichen Maulwurf widerlich finden – regelmässig aus nicht fassbaren Gründen, denn das weiche dunkle Fell, die roten Füsschen, die zugespitzte sorgfältig geformte Schnauze was man an ihm sieht, ist nicht widerlich – diese Leute wären wahrscheinlich vom Widerwillen getötet worden, wenn sie den Riesenmaulwurf gesehen hätten, der vor einigen Jahren in der Nähe eines kleinen Dorfes beobachtet worden ist, das dadurch eine gewisse vorübergehende Berühmtheit erlangt hat.“

1914, 18. Dezember: erste Seite von Kafkas „Der Dorfschullehrer“

Kafka verzettelt sich auch bei seinem Roman „Der Prozess“. Noch während der Arbeit daran fängt er neue Geschichten an, greift alte wieder auf. In einem Heft mit dem „Prozess“-Kapitel „Fahrt zur Mutter“ beginnt er die Erzählung „Der Dorfschullehrer“ (postum zunächst unter dem Titel „Der Riesenmaulwurf“ veröffentlicht).

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

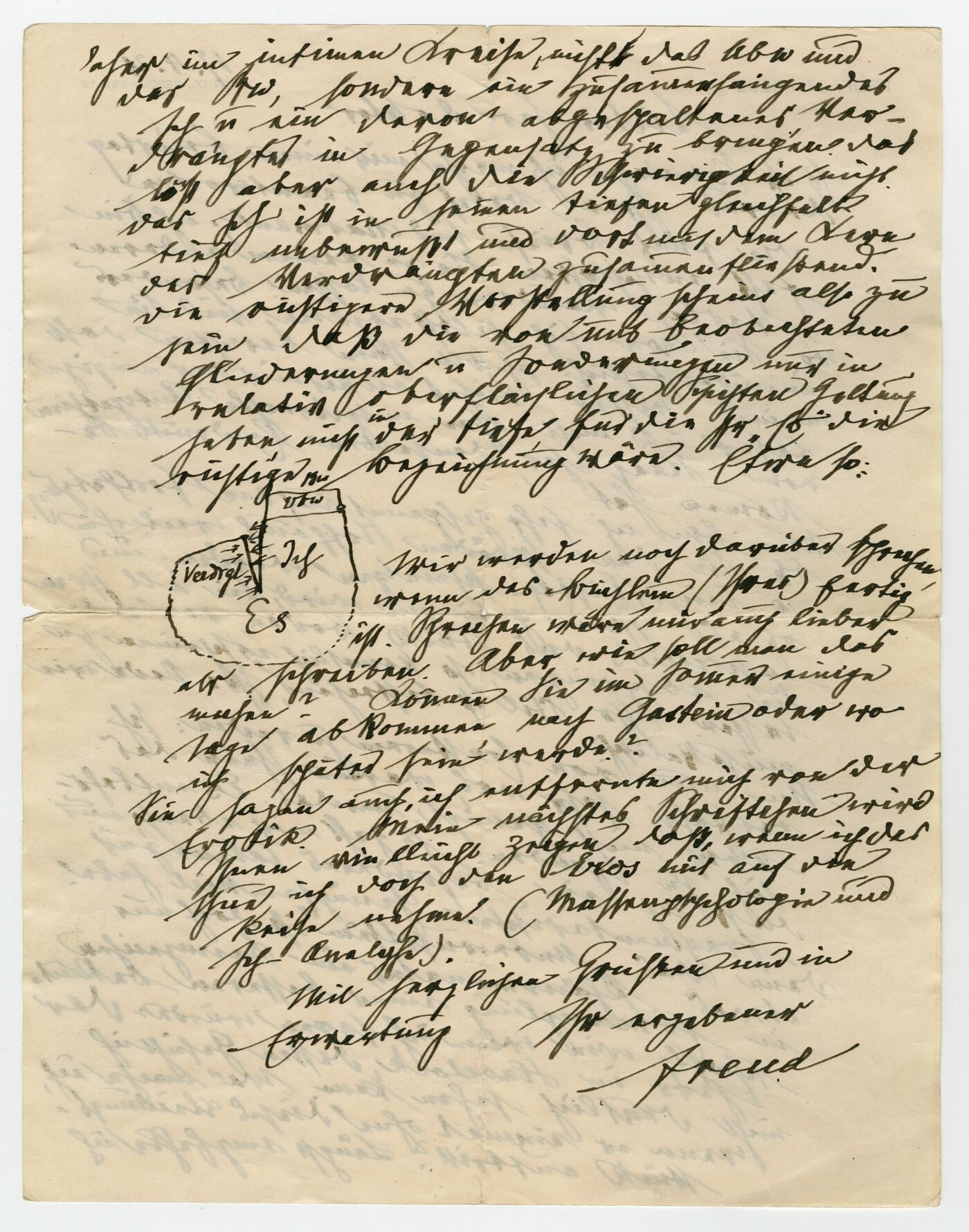

+++ Freud und Groddeck werden beide 1923 je ein Buch darüber veröffentlichen: Freud „Das Ich und das Es“ und Groddeck „Das Buch vom Es“. Damit es nicht so aussieht, als habe er den Begriff von Groddeck gestohlen, bemüht sich Freud um eine längere Tradition: „Ich denke, Sie haben das Es (literarisch, nicht assoziativ) von Nietzsche hergenommen. Darf ich das auch so in meiner Schrift sagen?“

1921, 17. April: Sigmund Freud (1856–1939) an Georg Groddeck (1866–1934)

,Es‘ bestimmt zusammen mit dem ,Über-Ich‘ unser ,Ich‘. Doch: Wie sieht ,Es‘ aus? Freud zeichnet es für Groddeck, der wie er die Mechanismen der Psyche untersucht: „Das Ich ist in seinen Tiefen gleichfalls tief unbewußt und doch mit dem Kern des Verdrängten zusammenfließend. Die richtigere Vorstellung scheint also zu sein, daß die von uns beobachteten Gliederungen und Sonderungen nur in relativ oberflächlichen Schichten Geltung haben, nicht in der Tiefe, für die Ihr ‚Es‘ die richtige Bezeichnung wäre. Etwa so: [Zeichnung].“

Foto: DLA Marbach

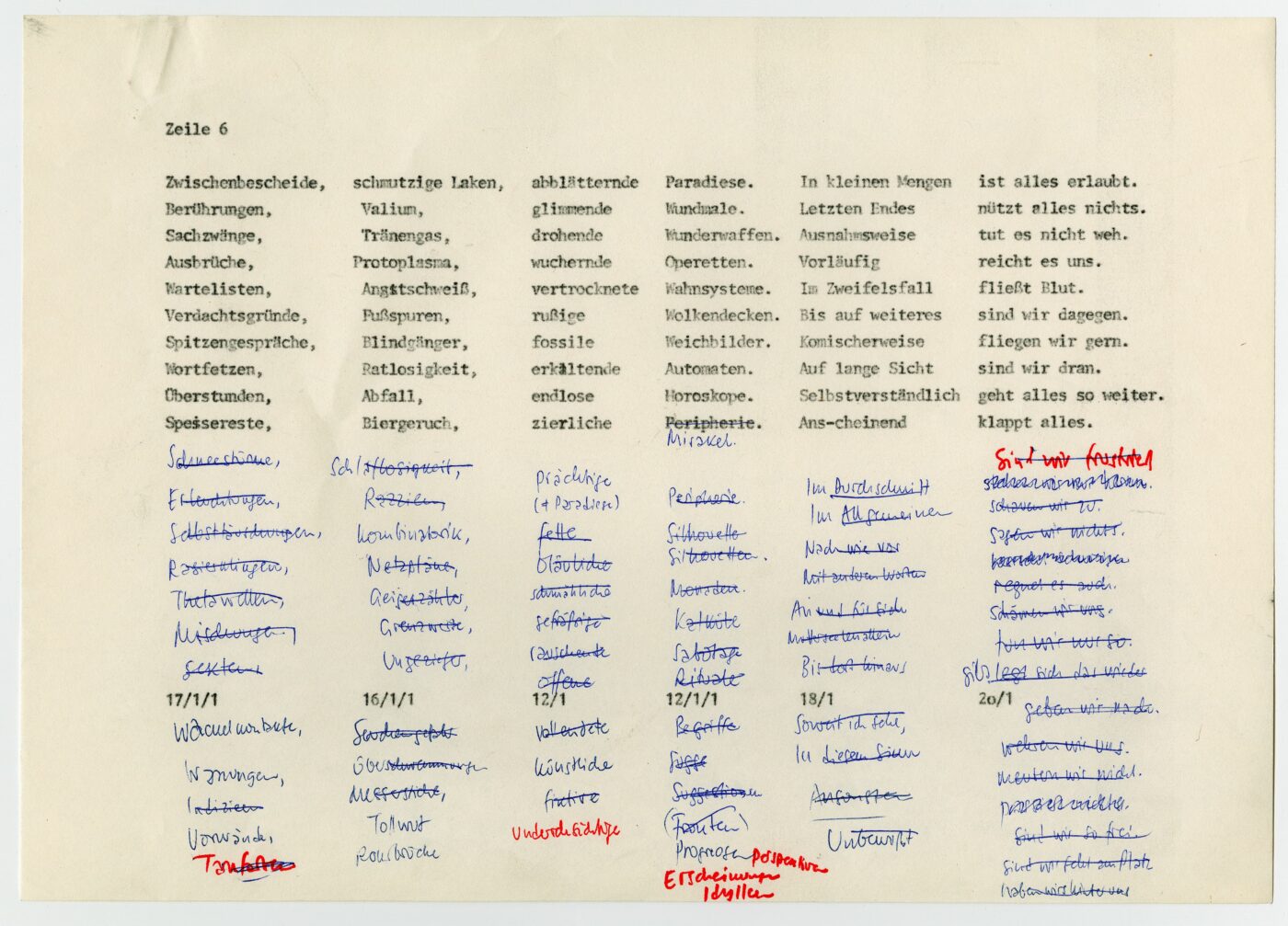

1974: einer der Pläne für einen ‚Poesieautomaten‘ von Hans Magnus Enzensberger

Schon 1967 widmet Enzensberger die Nummer 8 der Zeitschrift „Kursbuch“ den Themen „Neue Mathematik / Grundlagenforschung / Theorie der Automaten“. Dahinter steckt eine politische Vision (nach Funktionen und Zahlen hergestellte, automatisierbare Verbindungen können qualitative, ideologisch anfällige Verbindungen ersetzen) und eine literarische Tradition: André Breton gab 1924 Ratschläge zum ,automatischen‘, unbewussten, unkontrollierten, traumartigen Schreiben.

Wie im Traum kann auch in Enzensbergers Poesieautomatenprogramm ein Element an die Stelle eines anderen treten. In sechs Spalten pro Zeile sammelt er austauschbare Wörter und Wortkombinationen.

2000 wird der Landsberger Poesieautomat realisiert: „Es ist ein Spiel. Wie weit man es mit Sinn auflädt, hängt vom Betrachter ab. Es können Gedichte entstehen, die jemand was sagen.“

Foto: DLA Marbach

1989: Plan zum Roman "Platz der Gehenkten" von Hubert Fichte (1935–1986)

Als Fichtes Roman erscheint, ist der Autor schon drei Jahre tot. Wohl Mitte der 80er-Jahre hat er diesen Plan gezeichnet. Der Djemma el Fna, der Platz der Gehenkten in Marrakesch, steht im Mittelpunkt. Auf ihm zeichnet der Roman-Erzähler Jäcki ein „Gitterwerk“, „ein großes Wortfeld wie eine Krake sich nach allen Seiten hin ausbreitend“. Das Feld beginnt mit „siebzehn mal einer Zeile“ pro Seite, dann folgen „zwei mal zwei“, „drei mal drei“ und so weiter – bis der Text bei „siebzehn mal siebzehn Zeilen und länger“ angekommen ist. Das Gegenbild zu diesem Wortfeld-Modell ist der Koran, dessen Suren kürzer werden, je weiter hinten im Buch sie stehen: Alles kommt aus einem Ursprung und geht auf ihn zu.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.