In der „Literatur“ steckt die Schrift. Das lateinische Wort ‚littera‘ bezeichnet den Buchstaben – das in einer Alphabetschrift verwendete Zeichen.

Die europäische Literatur inszeniert seit dem 18. Jahrhundert vor allem eine Schrifterfahrung: Die lautlos für sich lesenden Leser:innen versinken in den Büchern, verwandeln die Buchstaben in eine innere Stimme, übersetzen sie in ihre eigene Gedanken und Gefühle und bauen sich daraus eine Welt im Kopf.

In einem Literaturarchiv ist dieses Wechselspiel zwischen Schrift, Papier, Zeichen und Phantasie auf besondere, an historische Augenblicke gebundene Weisen erfahrbar.

Foto: DLA Marbach

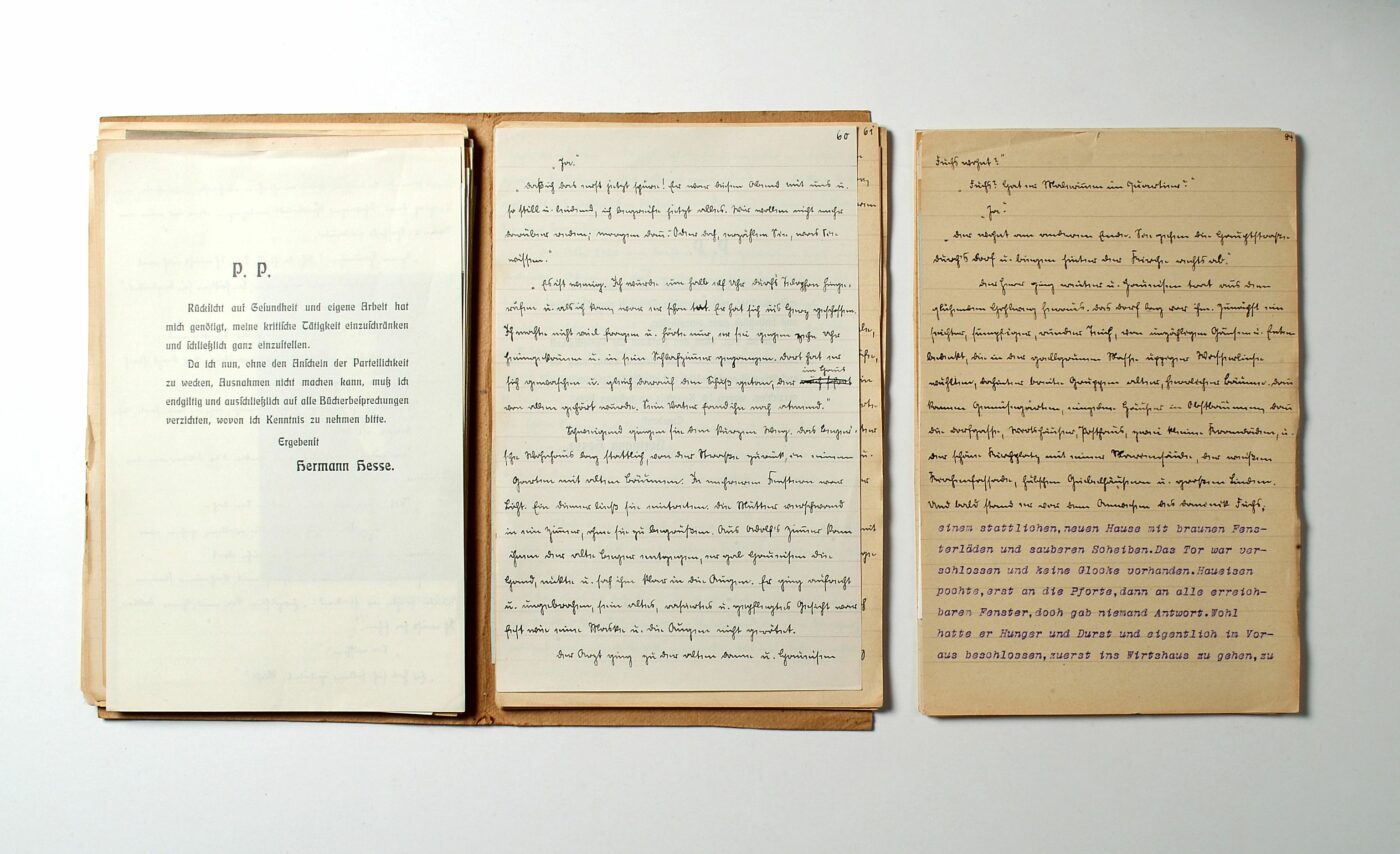

1908/1909, Winter: zwei Blätter aus dem Manuskript des Romans „Gertrud“ von Hermann Hesse (1877–1962)

Wie vergisst man beim Schreiben, dass man schreibt? In Gaienhofen am Bodensee arbeitet Hesse an seinem dritten Roman nach „Peter Camenzind“ und „Unterm Rad“ und nutzt die Schreibmaschine als Alternative zur Handschrift: „Der Übergang von der Hacke zum Pflug, von der Feder zur Schreibmaschine tut gut und regt an [und schont den Körper]. Vor allem das Handgelenk! Früher tat mir nach einem fleißigen Tag die ganze Hand weh.“

Hesse, der seit Anfang der 1890er-Jahre unter anderem als freier Kritiker arbeitet und bis zu seinem Tod über 3.300 Bücher in Zeitungen, Zeitschriften und Rundbriefen besprechen wird, achtet auch bei Standardbriefen und Schreibpapieren auf Ökonomie – nicht mehr benötigte Vordrucke nutzt er als Papier.

Foto: DLA Marbach

… mehr von Hesses Briefen an seinen Vater sehen:

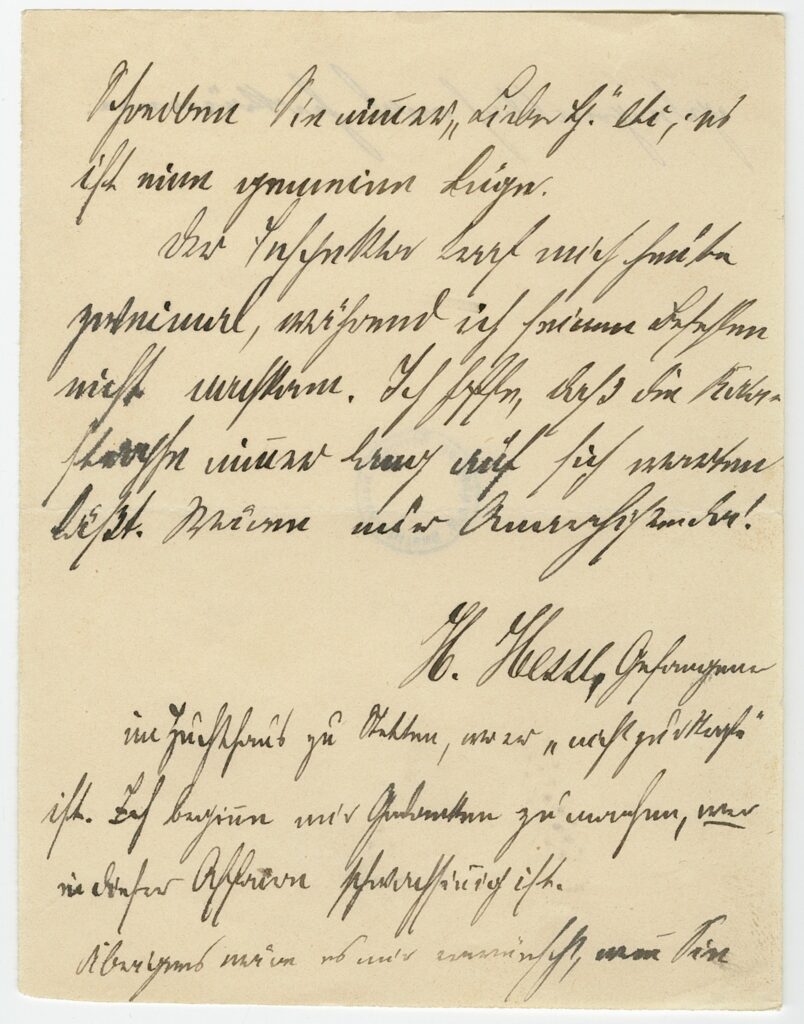

Mit 15 wird Hesse in die Heilanstalt Stetten eingewiesen, von wo er dem Vater Johannes zynisch als „Gefangener“ schreibt: „Sehr geehrter Herr! Da Sie sich so auffällig opferwillig zeigen, darf ich Sie vielleicht um 7 M oder gleich um den Revolver bitten. Nachdem Sie mich zur Verzweiflung gebracht, sind Sie doch wohl bereit, mich dieser und sich meiner rasch zu entledigen. Eigentlich hätte ich ja schon im Juni krepieren sollen. […] ‚Vater‘ ist doch ein seltsames Wort, ich scheine es nicht zu verstehen. Es muß jemand bezeichnen, den man lieben kann und liebt, so recht von Herzen. Wie gern hätte ich eine solche Person! […] Aus dem ‚lieben Hermann‘ ist ein andrer geworden, ein Welthasser, eine Waise, deren ‚Eltern‘ leben. Schreiben Sie nimmer ‚Lieber H.‘ etc., es ist eine gemeine Lüge. […] Übrigens wäre es mir erwünscht, wenn Sie gelegentlich mal herkämen.“

Foto: DLA Marbach

1908, 11. April: Hermann Hesse (1877–1962) an seinen Vater Johannes (1847–1916)

Schrift oder Zeichen? Hesse nutzt seine neue Smith Premier No.1 mit getrennten Tasten für Groß- und Kleinbuchstaben, kursiver Schrift und Dreifarbband zum Schreiben und Verzieren des Papiers.

In den 30er-Jahren wird er in seinem Roman „Das Glasperlenspiel“ den Oberrechnungsrat Klaiber einführen, der eine Schreibmaschine mit Farbband besitzt – und damit das Glasperlenspiel erfindet.

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+ Zehn Jahre wird Rilke brauchen, bis er mit der zehnten Duineser Elegie die Reihe abschließt und den Zyklus von Anfang bis Ende lesen kann: „Und wir, die an steigendes Glück / denken, empfänden die Rührung, / die uns beinah bestürzt, / wenn ein Glückliches fällt.“

+ Gegen Schreibmaschinen und Telephone hatte Rilke Vorbehalte: „Gott weiß, wie es zugeht: ich bring es nicht zustande, am Telephon ganz wahr zu sein, der dumme Apparat verbiegt mich irgendwie, wie ich wahrscheinlich auch schriftlich lügen würde, müsste ich mich einer Schreibmaschine bedienen.“

… weiter lesen auf www.literaturlesen.com – unsere Leserforscher:innen-App (online von Ende Oktober 2021 an)

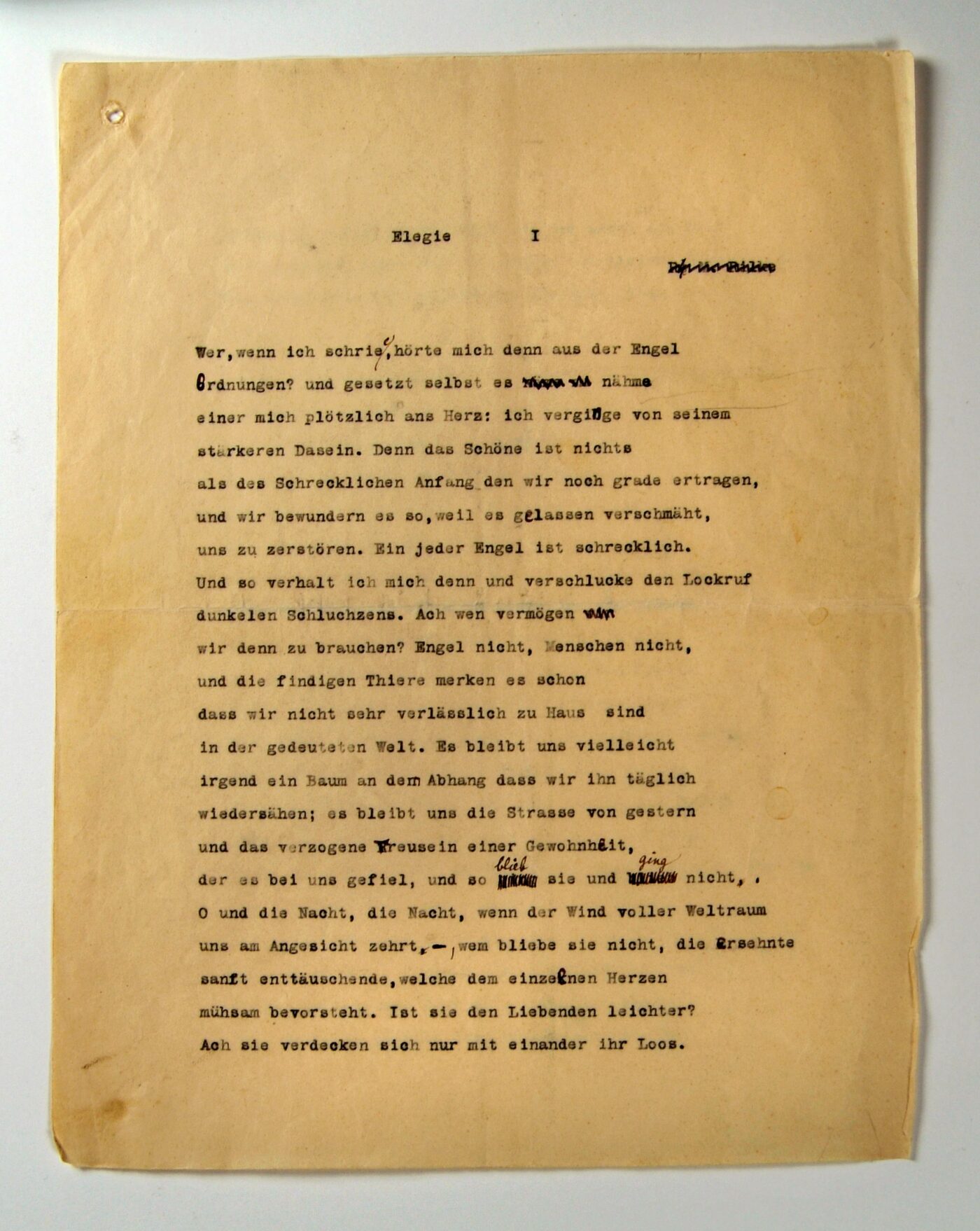

1912, 21. Januar: erste Seite der ersten „Duineser Elegie“ von Rainer Maria Rilke (1875–1926)

Die Schreibmaschinenschrift als Zeichen? Nachdem Rilke, der seit dem 22. Oktober 1911 als Gast der Fürstin Marie von Thurn und Taxis auf Schloss Duino bei Triest wohnt, morgens noch einen Brief geschrieben hat, um die Scheidung von der Bildhauerin Clara Westhoff voranzutreiben, geht er auf den Klippen spazieren. Im Sturm, so erzählt er es zumindest später, hört er die erste Zeile eines Gedichts: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?“

Als wäre die Elegie nicht nur gegen den Sturm, sondern auch den modernen (Büro-)Maschinenlärm angeschrieben, schickt Rilke seinen Freunden – anders als sonst – keine handschriftliche Abschrift des Gedichts, sondern einen Schreibmaschinendurchschlag.

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+ Drei Monate später, in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, wird Kafka noch einmal auf die Wahl des Schreibwerkzeugs zurückkommen: „So selbständig wie Du wohl arbeitest, könnte ich gar nicht arbeiten, Verantwortungen weiche ich aus wie eine Schlange, ich habe vielerlei zu unterschreiben, aber jede vermiedene Unterschrift scheint mir ein Gewinn, ich unterschreibe auch alles (trotzdem es eigentlich nicht sein darf) nur mit FK, als könne mich das entlasten, deshalb fühle ich mich auch in allen Bureausachen so zur Schreibmaschine hingezogen, weil ihre Arbeit, gar durch die Hand des Schreibmaschinisten ausgeführt, so anonym ist.“

+ Kafka lernte Felice Bauer am 13. August bei seinem Freund Max Brod kennen und wird sich 1914 mit der Prokuristin ver- und wieder entloben.

1912, 20. September: Franz Kafka (1883–1924) an Felice Bauer (1887–1960)

Kafka tippt den ersten Brief an seine spätere Verlobte Felice Bauer (Prokuristin in einer Berliner Schallplatten- und Grammophonfirma) im Büro: „Ich mache mir die allerdings sehr nervöse Freude, euch mitten in den Bürostunden zu schreiben. Ich würde es nicht tun, wenn ich noch Briefe ohne Schreibmaschine schreiben könnte. Aber dieses Vergnügen ist zu groß. Reicht einmal und meistens die Laune nicht ganz aus, die Fingerspitzen sind immer da“.

Foto: DLA Marbach

… mehr sehen: die Bildseite der Postkarte:

1913, 24. September: Franz Kafka (1883–1924) an seine Schwester Ottla (1892–1943)

Verschreiben als Zeichen: Fehlleistung? Als Kafka seiner Schwester aus Riva am Gardasee, wo er unter anderem nach den Plätzen von Goethes „Italienischer Reise“ sucht, eine Postkarte schreibt, verschreibt er sich: statt ihren Namen schreibt er zuerst seinen eigenen hin.

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Rilke schenkt den aus unveröffentlichten Gedichten der Jahre 1913/14 bestehenden kleinen Zyklus „Gedichte an die Nacht“ mindestens drei verschiedenen Freunden in unterschiedlichen Abschriften: Rudolf Kassner erhält um die Jahreswende 1916/17 unter diesem Titel 22 Gedichte, eingebunden in einen kleinen Halblederband, Katharina und Anton Kippenberg schenkt er fünf Gedichte.

+++ Lou Andreas-Salomé erinnert sich an eine frühe Rilke-Postkarte mit einem Sternchen: »Du hattest mahnen wollen an unser kleines Erdgeschoß-Stübchen, wo Du, um dem Einblick Unberufener, von der Straße her, zu wehren, am Fenster den Holzladen zuzuschieben pflegtest, so daß nur der ausgesparte Holzstern darin uns ein bißchen Tageslicht gönnte. Als nun diese lyrische Postkarte zu mir hereingebracht wurde: tief tintengeschwärzt rundum, schriftlos, nur beredet durch das kleine Sternchen obenan – da stürzte man sich begeistert auf den vermeintlichen Abendstern am dunklen Firmament, ehrfürchtig angetan von einem so echten ›Réné Maria!‹«

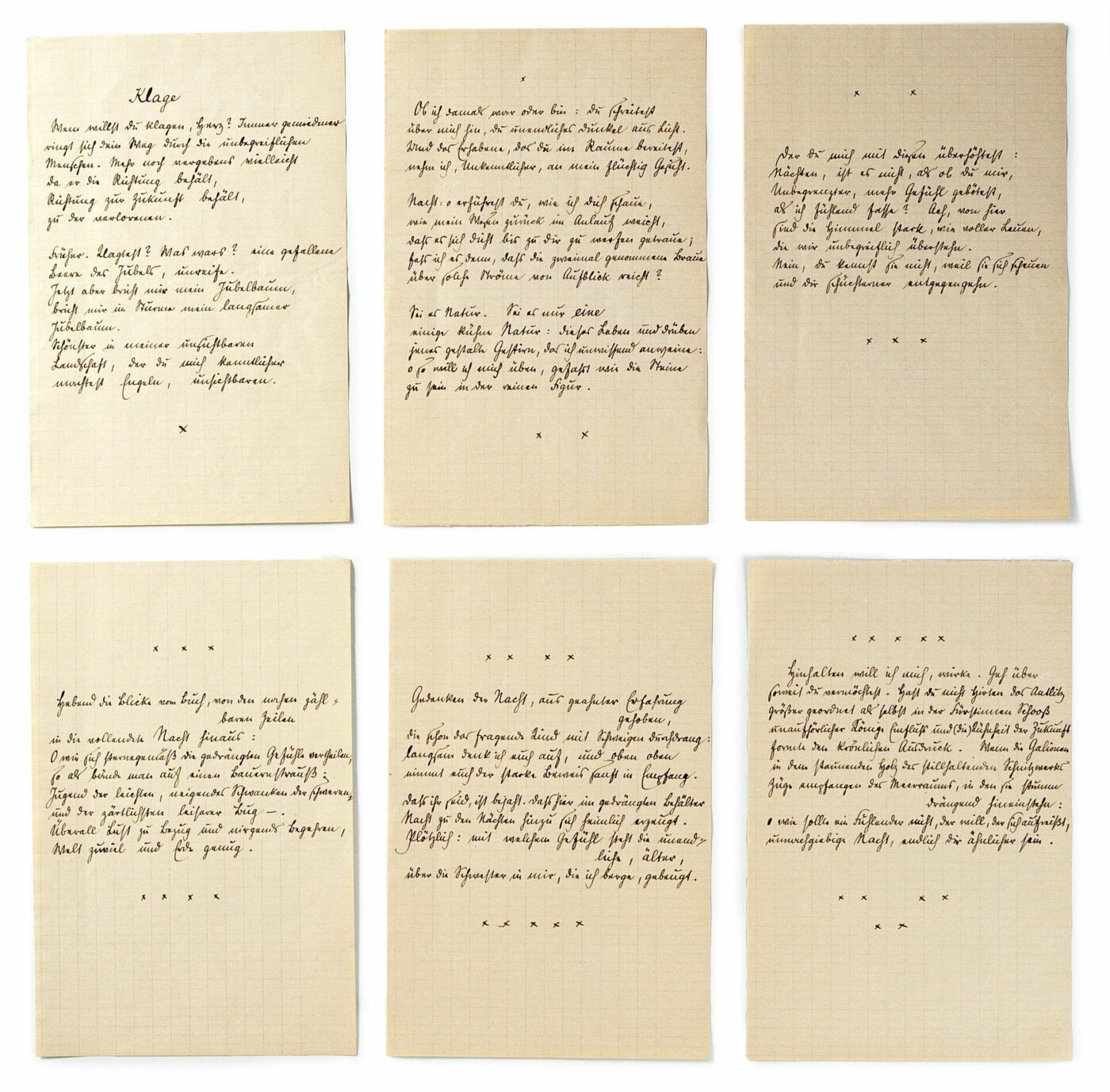

1917, August: Sechs „Gedichte an die Nacht“ von Rainer Maria Rilke (1875–1926)

Sterne zählen? Rilke schenkt Hertha Koenig, auf deren Gut nahe dem westfälischen Herford er von Juli bis Oktober 1917 wohnt, im an Sternschnuppen reichsten Monat August ein kleines Konvolut mit sechs Gedichten.

Da er nach jedem Gedicht ein Sternchen mehr dazu setzt, spiegelt das Papier am Ende die Zeichen des Nachthimmels: „o wie sollte ein Fühlender nicht, der will, der sich aufreißt, / unnachgiebige Nacht, endlich dir ähnlicher sein.“

Foto: DLA Marbach

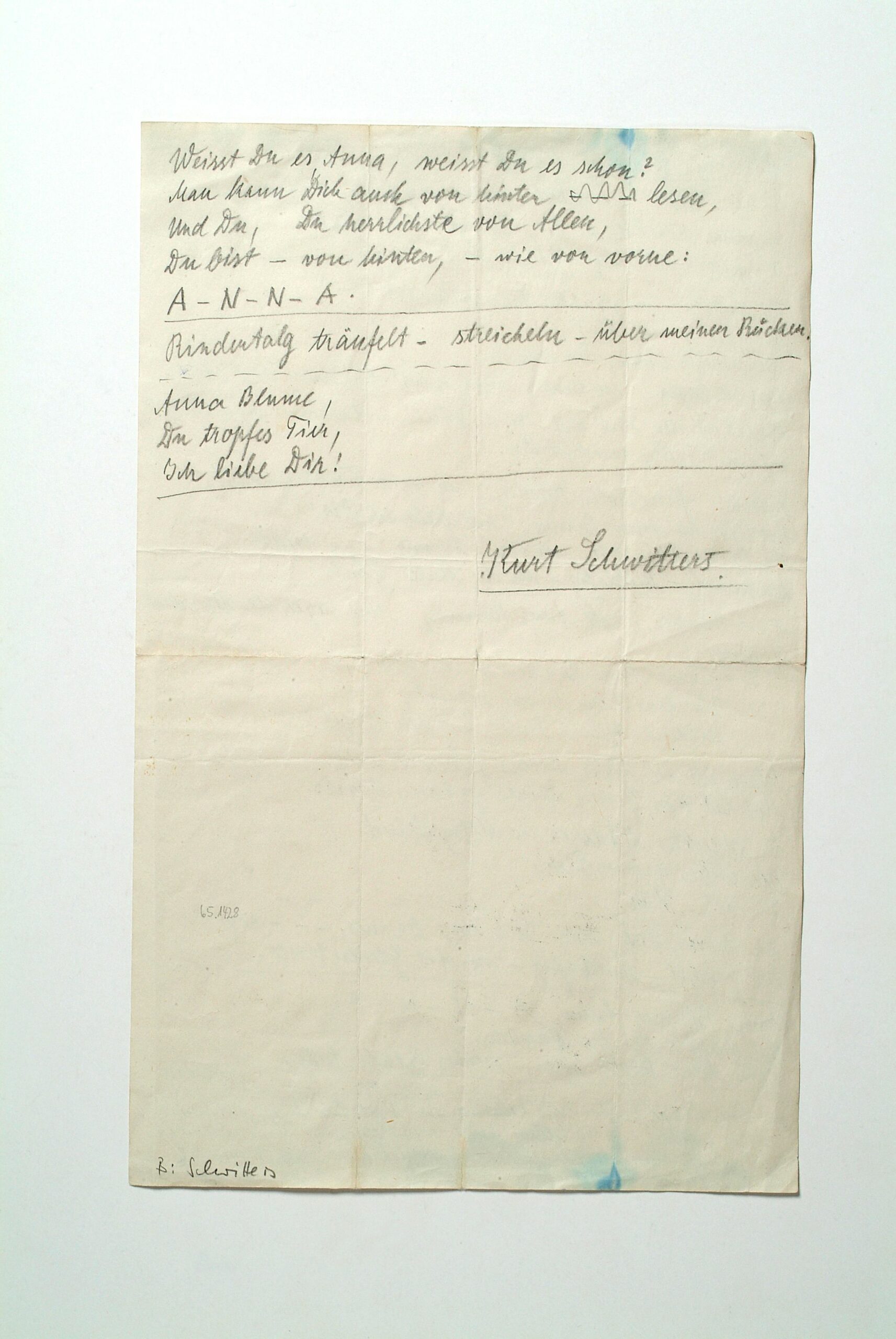

Das Original von Apollinaire:

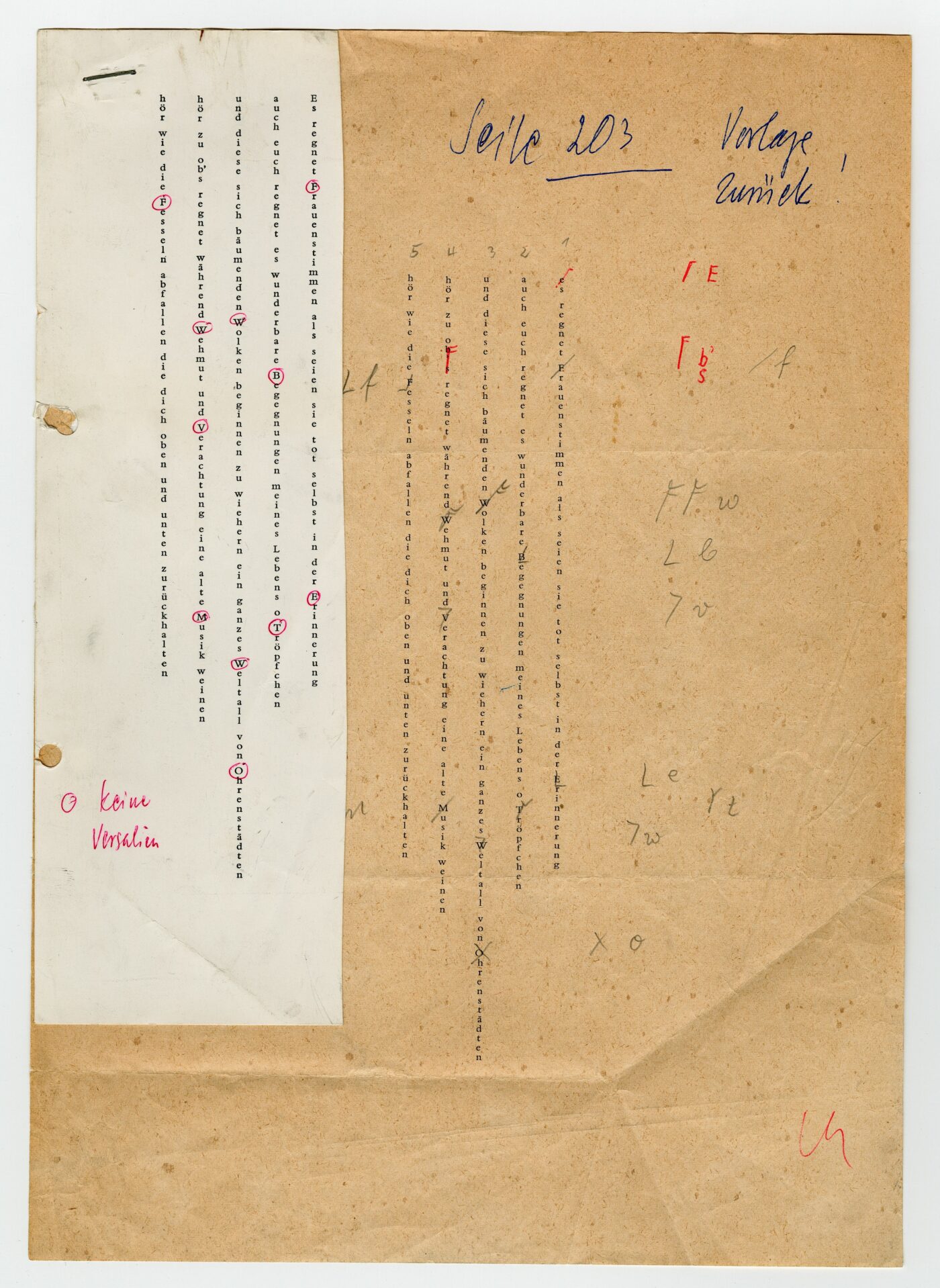

1918, 9. November: das Figurengedicht „Il pleut“ von Guillaume Apollinaire (1880–1918) in einer Variation von Ernst Jandl (1925–2000)

Buchstaben als Bild? Apollinaire stirbt an der Spanischen Grippe, nachdem er seine Sammlung mit zu Bildern angeordneten Gedichten noch veröffentlichen konnte: „Caligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913–1916″, darunter ein vom Wind leicht nach rechts getriebener Wörterregen.

Jandl ordnet in seiner Nachdichtung die Verse von links nach rechts an und macht einen ‚Schnürlregen‘ daraus.

… wenden:

Fotos: DLA Marbach

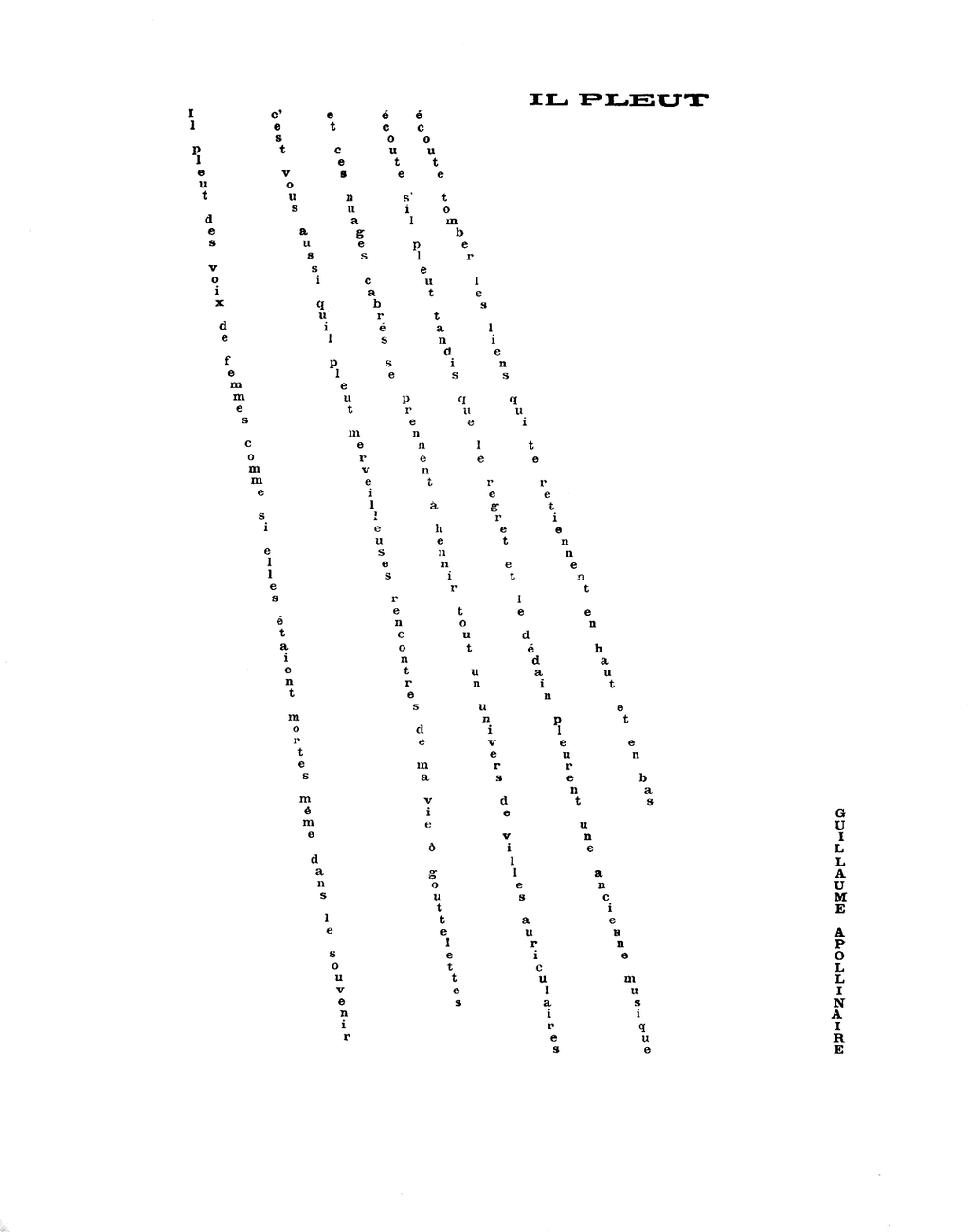

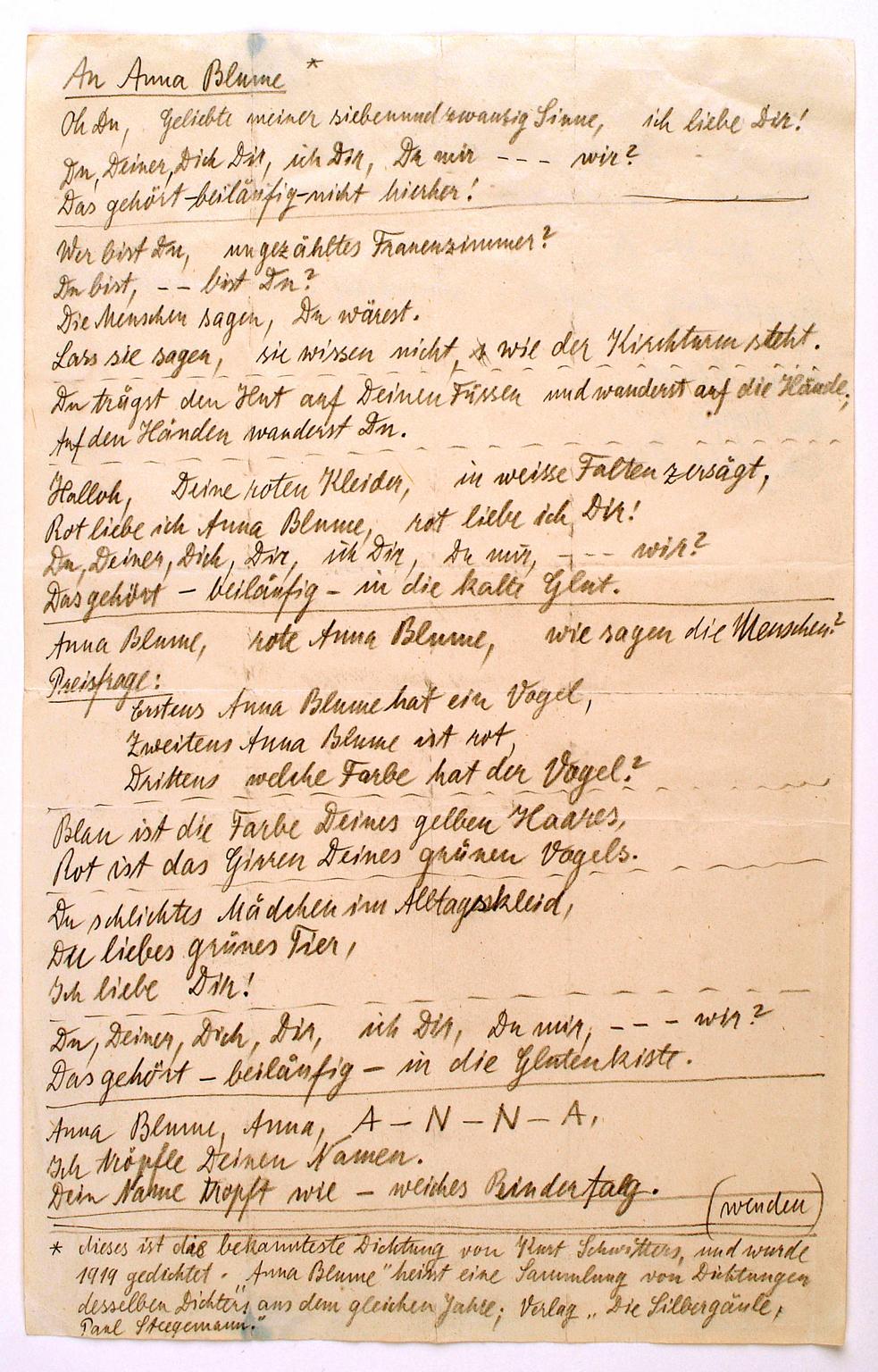

1920, Mitte Juni: Abschrift des Gedichts „An Anna Blume“ von Kurt Schwitters (1887–1948)

Das Wenden des Papiers als Teil des Gedichts. Schwitters lässt in Hannover sein „Merzgedicht 1″ an Litfaßsäulen plakatieren: „An Anna Blume“. In der Abschrift setzt er das „Bitte wenden“ passend zum Gedicht auf’s Papier.

Wer das Blatt umdreht, der liest: „Weisst Du es, Anna, weisst Du es schon? / Man kann Dich auch von hinten – – – lesen“. Der Name ‚Anna‘ ist ein Palindrom, ein Wort, das von vorne wie von hinten einen Sinn ergibt.

… Kafkas Bilderrätsel mit K:

… Kafkas Bilderrätsel mit X:

Foto: DLA Marbach

… mehr sehen:

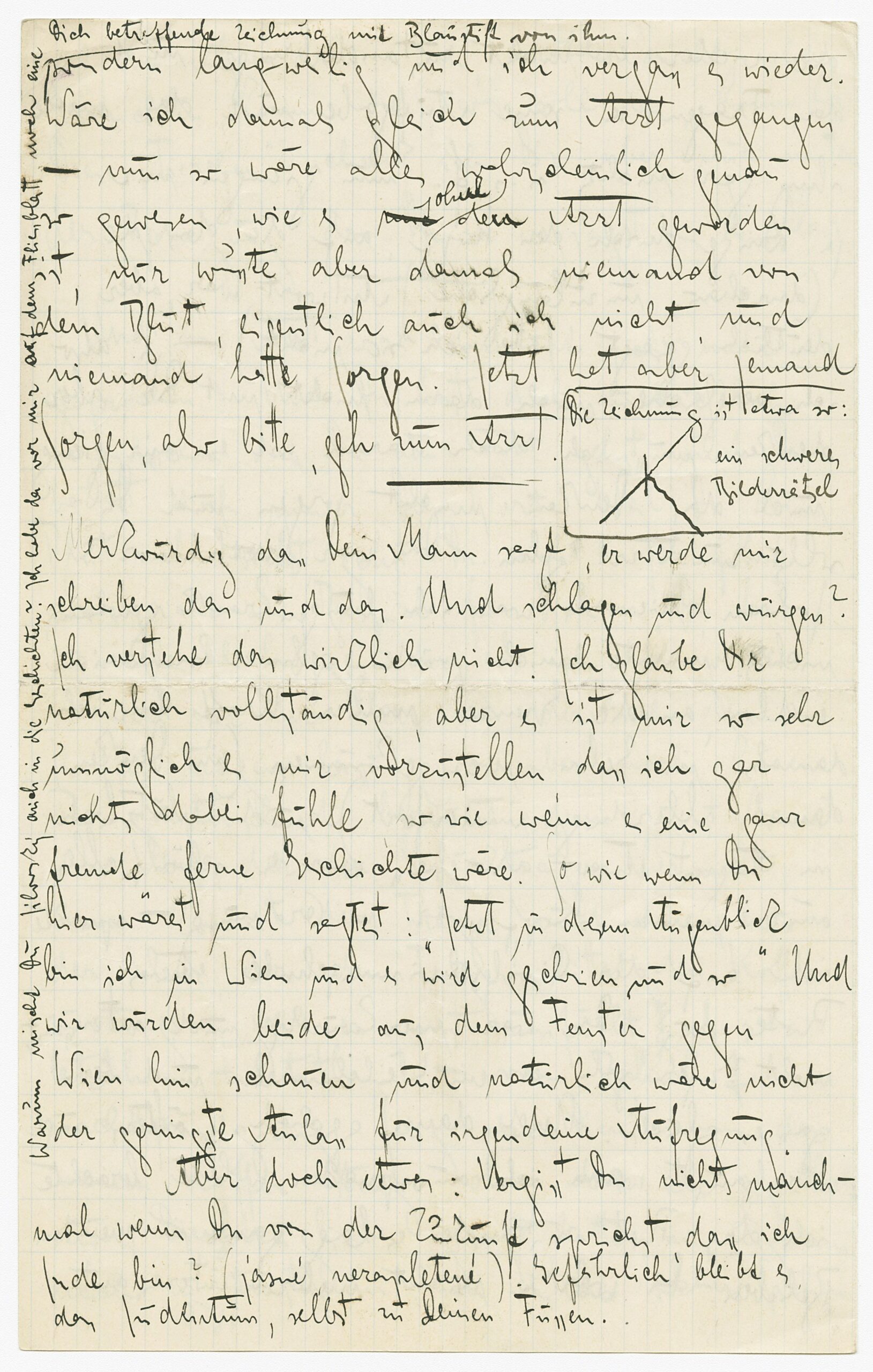

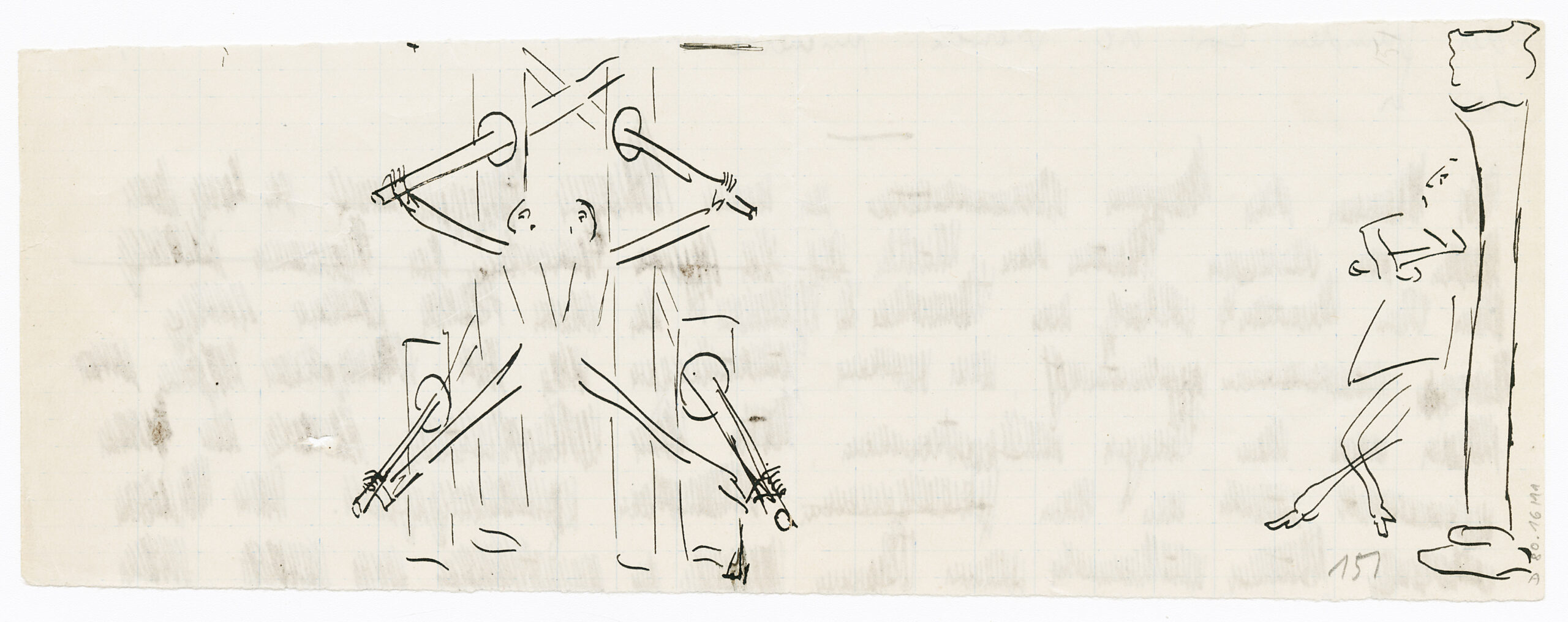

1920, 29. Juli: Franz Kafka (1883-1924) an Milena Jesenská (1896–1944)

Ich als Zeichen? Kafka lernt Milena Jesenská im Herbst 1919 kennen, sie übersetzt Texte von ihm ins Tschechische, er schreibt ihr seit dem Frühjahr intensiv: „Man kann an einen fernen Menschen denken und man kann einen nahen Menschen fassen, alles andere geht über Menschenkraft. Briefe schreiben aber heißt, sich vor den Gespenstern entblößen, worauf sie gierig warten. Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Wege ausgetrunken.“

Dieses Entblößen inszeniert Kafka kunstvoll mit den Initialen seines Namens, F und K. Das F streicht er durch, ein auf den Kopf gestelltes K wird ebenfalls in einem Brief aus diesem Sommer „ein schweres Bilderrätsel“, das er später zum X einer Folterszene erweitert: „Es sind 4 Pfähle, durch die zwei mittleren werden Stangen geschoben an denen die Hände des ‚Delinquenten‘ befestigt werden; durch die zwei äußern schiebt man Stangen für die Füße. Ist der Mann so befestigt, werden die Stangen langsam weiter hinausgeschoben, bis der Mann in der Mitte zerreißt.“

Foto: DLA Marbach

Vorfrühling

Härte schwand. Auf einmal legt sich Schonung

an der Wiesen aufgedecktes Grau.

Kleine Wasser ändern die Betonung.

Zärtlichkeiten, ungenau,

greifen nach der Erde aus dem Raum.

Wege gehen weit ins Land und zeigens.

Unvermutet siehst du seines Steigens

Ausdruck in dem leeren Baum.

1924, „etwa 20. Februar“: das Gedicht Vorfrühling von Rainer Maria Rilke (1875–1929)

Zeichenzählen: Auf dem karierten Papier gibt Rilke Komma und Punkt ein eigenes Kästchen – die Satzeichen sorgen dafür, dass jede Verszeile ihren eigene Ton erhält: „Härte schwand. Auf einmal legt sich Schonung / an der Wiesen aufgedecktes Grau. / Kleine Wasser ändern die Betonung. / Zärtlichkeiten, ungenau, // greifen nach der Erde aus dem Raum. / Wege gehen weit ins Land und zeigens. / Unvermutet siehst du seines Steigens / Ausdruck in dem leeren Baum.“

Foto: DLA Marbach

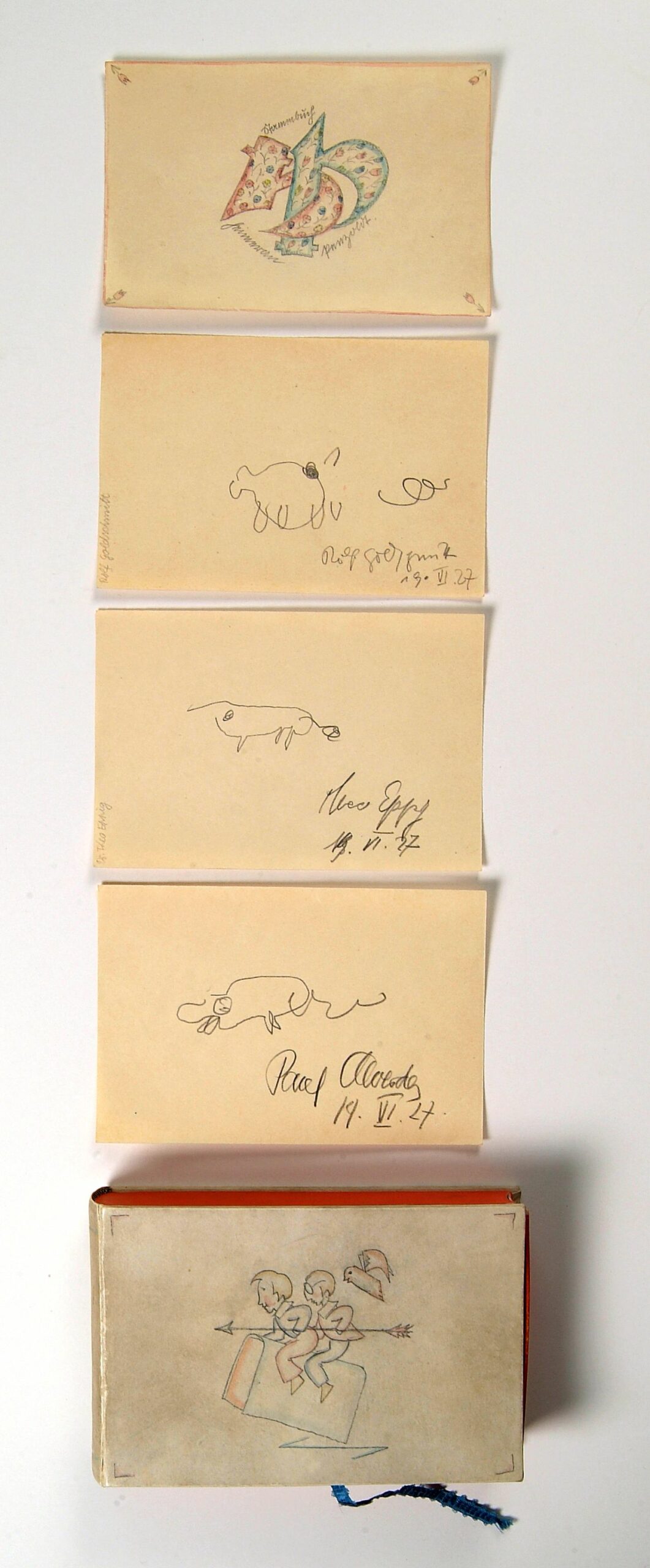

1927, 19. April: Gästebuch von Ernst Heimeran (1902–1955) und Ernst Penzoldt (1892–1955)

Von der Zeichnung zum Zeichen: Die beiden verschwägerten Schriftsteller- und Verlegerfreunde Heimeran und Penzoldt lassen bis in die 50er-Jahre ihre Besucher:innen mit verbundenen Augen Schweinchen zeichnen – nach einem literarischen Vorbild: Die ausgelassene Kurgesellschaft in Thomas Manns 1924 erschienenem Roman „Der Zauberberg“ feiert im Kapitel ‚Walpurgisnacht‘ auf diese Weise Fasching: „Es fehlte an allem Zusammenhang. Das Äuglein fiel außerhalb des Kopfes, die Beinchen ins Innere des Wanstes, der seinerseits weit entfernt war, sich zu schließen, und das Schwänzchen ringelte sich irgendwo abseits, ganz ohne organische Beziehung zur verworrenen Hauptgestalt, als selbständige Arabeske.“

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Das erste Blatt des „Hiob“ ist verloren gegangen, als das Manuskript 1930 beim Verlag Kiepenheuer & Witsch gesetzt wurde.

+++ Das zweite Blatt beginnt mit einer jener schicksalshaft-einfachen und doch bodenlosen Formeln, die diesen Roman prägen, in dem der Jude Mendel Singer, die Hauptfigur, an Gott verzweifelt und am Ende wieder zu ihm findet: „Gott hatte seinen Lenden Fruchtbarkeit verliehen, seinem Herzen Gleichmut und seinen Händen Armut. Sie hatten kein Gold zu wägen und keine Banknoten zu zählen. Dennoch rann sein Leben stetig dahin wie ein kleiner armer Bach, zwischen kärglichen Ufern. Jeden Morgen dankte Mendel Gott für den Schlaf, für das Erwachen und den anbrechenden Tag. Bevor die Sonne unterging, betete er noch einmal. Wenn die ersten Sterne aufsprühten, betete er noch einmal. Und ehe er sich schlafen legte, flüsterte er ein eilendes Gebet mit müden aber eifrigen Lippen. Sein Schlaf war traumlos. Sein Gewissen war rein. Seine Seele war keusch. Er brauchte nichts zu bereuen – und nichts gab es, was er begehrt hätte. Er liebte sein Weib und ergötzte sich an ihrem Fleische. Mit gesundem Hunger verzehrte er schnell seine Mahlzeiten. Seine zwei kleinen Söhne, Jonas und Schemarja, prügelte er wegen Ungehorsams. Doch das Jüngste, die Tochter Mirjam, liebkoste er häufig. Sie hatte sein schwarzes Haar und seine schwarzen trägen und sanften Augen. Ihre Glieder waren zart, ihre Gelenke zerbrechlich. Vier Jahre zählte sie, eine junge Gazelle.“

+++ Der letzte Satz dann im Manuskript und im Roman: „Er ruhte aus von der Schwere des Glücks und der Größe der Wunder“.

Winter 1928/29: das Manuskript des Romans „Hiob" von Joseph Roth (1894–1939)

Papiersammeln. Seit 1926 ist Roth als Reisereporter in der Sowjetunion, in Jugoslawien, Albanien, Polen, Italien unterwegs. Er schreibt vor allem in Hotels und Caféhäusern, jedes Jahr ein oder zwei Romane. Das Manuskript des „Hiob“ zeigt die vielen Ortswechsel: Der bunte Haufen von Papieren (darunter Briefpapier aus dem Berliner ‚Hotel am Zoo‘ und dem Salzburger ‚Hotel Stein‘) passt in eine Jackentasche.

Foto: DLA Marbach

1929, Sommer: Manuskript des Romans „Die Powenzbande. Zoologie einer Familie" von Ernst Penzoldt (1892–1955)

In den Ferien schreibt Penzoldt die einzelnen ‚Bücher’ seiner humoristische Familienchronik auf Endlospapier, das er zuvor aus Einzelblättern zusammengeklebt hat und dann wie antike Papyrustexte zusammenrollen kann. Das außergewöhnliche Schreibpapier verweist auf eine der Romanfiguren: Balthus Powenz, der Vater der Powenzfamilie, sammelt jahrelang einzelne Backsteine, um daraus irgendwann ein Haus zu bauen – den Plan dazu hat er auf „geheimnisvoll gewaltige Papierrollen“ verzeichnet.

Foto: DLA Marbach

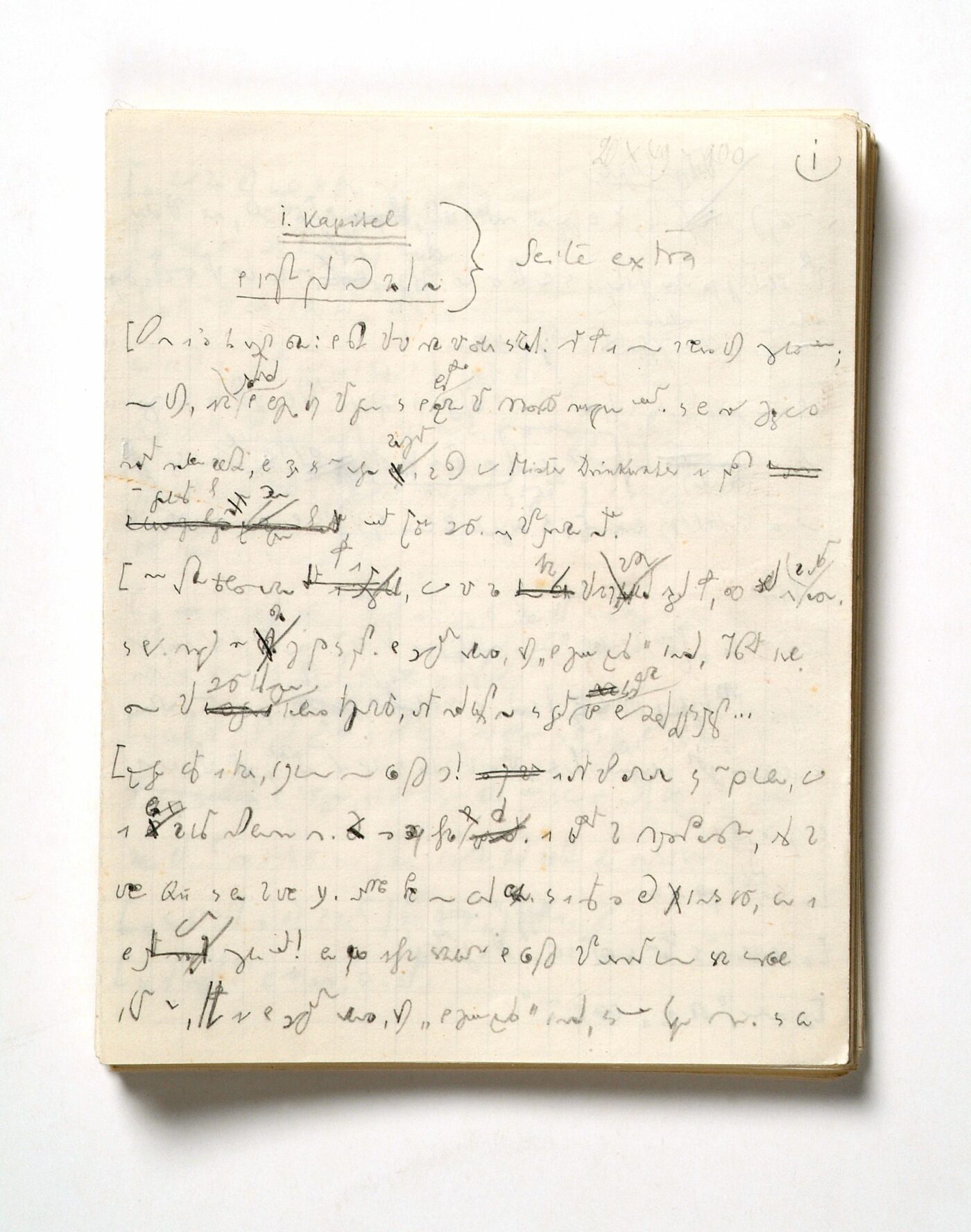

„Euch kann ich’s ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen; ein Buch, in dem vor lauter Angst die Dschungeltiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine schwarzweiß karierte Kannibalenmädchen, das quer über den Ozean lief marschierte, um sich bei Mister Drinkwater in Frisco den linken oberen Schneidezahn plompieren zu lassen eine Zahnbürste zu kaufen holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich.«

Schritt für Schritt, und das alles noch auf dem ersten Blatt, wandert Kästner scheinbar weg vom Thema in eine immer unwahrscheinlichere Welt:

»Einen richtigen Südseeroman wollte ich schreiben hatte ich vor, weil mir mal ein Herr jemand mit einem großen VollUmhängebart erzählt hatte, so was wolltet würdet ihr am liebsten lesen. Und drei Kapitel waren sogar auch sogar schon fix und fertig. Der Häuptling Rabenaas, auch ›Die Schnelle Post‹ genannt, entsicherte gerade sein mit Reißzwecken heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser, legte kaltblütig an und zählte langsam behutsam bis dreihundertfünfundvierzig. Plötzlich wußte ich nicht mehr, wieviel Beine ein Walfisch hat! Es fiel mir Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich so dabei dann am besten nachdenken kann. Doch Aber es war half diesmal ganz umsonst nichts. Ich blätterte im Konversationslexikon, erst im Bande Qu und dann im Bande Y. Nirgends stand ein Wort darüber davon. Und ich mußte es doch ganz genau wissen, wenn ich das vierte Kapitel weiterschreiben wollte! Denn wenn falls in diesem Augenblicke der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwalde getreten wäre, hatte hätte ihn der Häuptling Rabenaas, auch ›Die Schnelle Post‹ genannt, unmöglich treffen können.«

… mehr wissen:

+++ Ebenfalls in Steno geschrieben hat Astrid Lindgren, deren Michel aus Lönneberga in Schweden Emil heißt, was man dann in Deutschland geändert hat, um Verwechslung mit Kästners Buch zu vermeiden. Auch Astrid Lindgren erzählt, als ob sie spräche. Einmal sogar die Geschichte von Pippi Langstrumpf und dem Stenoblock: »Jetzt möchte ich euch mal erzählen, wie es kam, dass es um ein Haar kein Buch über Pippi Langstrumpf gegeben hätte«. Ein Räuber hatte ihre Tasche mit dem Stenoblock geklaut, konnte aber die »Schnurkeln« nicht lesen: »Leute, die so etwas schreiben, tun das doch nur um andere zu ärgern und damit keiner Geheimnisse rauskriegt, sagte er«.

1929, 15. Oktober: das Manuskript von „Emil und die Detektive" von Erich Kästner (1899–1974)

Kästner hat sein Kinderbuch, das an diesem Tag erscheint, in der heute nicht mehr gebräuchlichen Stenoschrift ‚Gabelsberger‘ aufgeschrieben, sodass er dafür nur 72 kleine Blätter braucht und so schnell schreiben kann, wie er spricht: „Euch kann ich’s ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen“.

Fotos: DLA Marbach

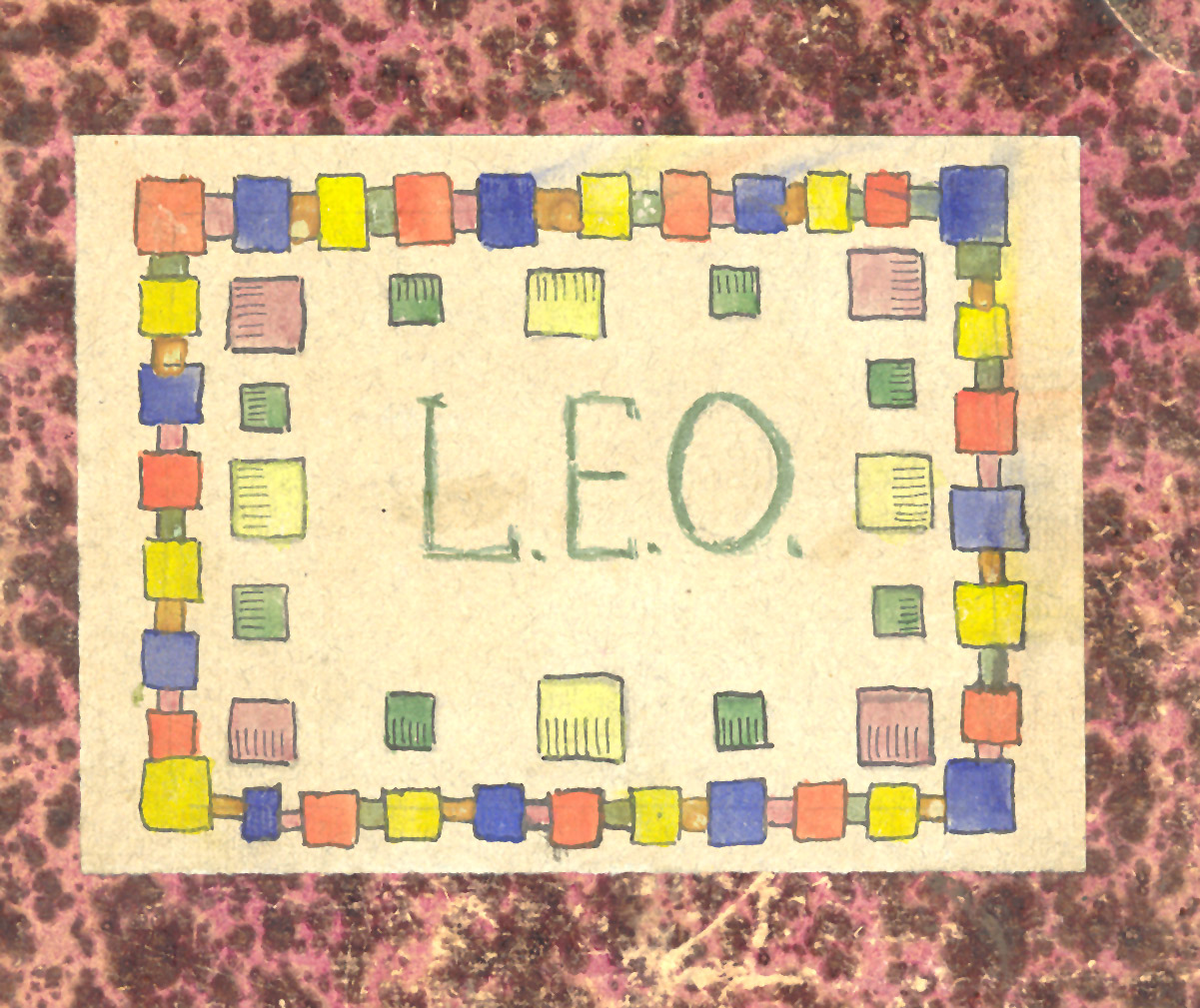

um 1930 und 1932: Manuskriptmappen von Hermann Hesse für die Romane „Narziß und Goldmund" und „Das Glasperlenspiel"

Hesse malt auf seine Mappen, das, was er in ihnen sammeln möchte. Beim „Glasperlenspiel“ ist es offensichtlich, bei „Narziß und Goldmund“ stellt Hesse den Zusammenhang über den platonischen Mythos her, mit dem die Liebe zwischen zwei Menschen erklärbar wird: Ursprünglich war jeder Mensch eine Kugel, dann wurde er entzwei geschnitten und sucht seitdem seine besser Hälfte – „ewig sucht jeder sein Gegenstück.“

Foto: DLA Marbach

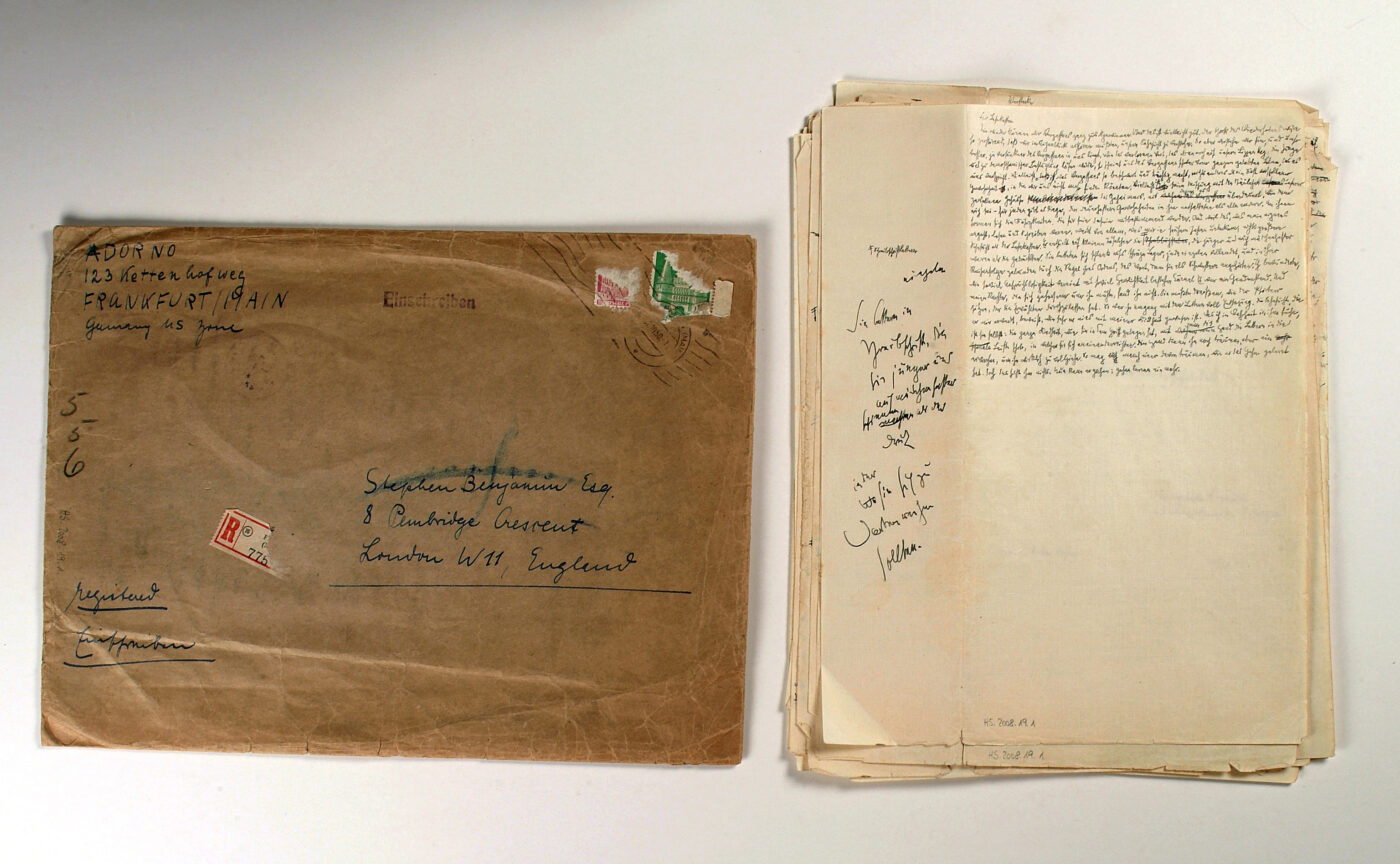

1931, Frühsommer: Walter Benjamin (1892–1940) an Siegfried Kracauer (1889–1966)

Benjamin schickt aus Juan-les-Pins an der Côte d’Azur eine zu dieser Zeit ungewöhnliche Farbpostkarte: „umstehenden Strandsand will ich folgendes, hoffentlich nicht allzu Vergängliches, einzeichnen“.

Eine Anspielung auf Goethes „West-Östlichen Divan“: „Nicht mehr auf Seidenblatt / Schreib’ ich symmetrische Reime, / Nicht mehr fass’ ich sie / In goldne Ranken: / Dem Staub, dem beweglichen, eingezeichnet, / Überweht Sie der Wind, aber die Kraft besteht, / Bis zum Mittelpunkt der Erde / Dem Boden angebannt. / Und der Wandrer wird kommen, / Der liebende. Betritt er / Diese Stelle, ihm zuckt’s / Durch alle Glieder.“

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Benjamin selbst hat die „Berliner Kindheit“ zu seinen »zerschlagnen Büchern« und »unendlich verzettelten Produktionen« gerechnet – nie zustande gekommen, aber auch in alle Winde zerstreut. Immer wieder hat Benjamin Texte überarbeitet, ergänzt und ausgeschieden und in verschiedenen Reihenfolgen für mögliche Veröffentlichungen zusammengestellt. Erschienen sind sie zu seinen Lebzeiten nur einzeln in Zeitungen.

+++ Erst 1950, zehn Jahre nach Benjamins Freitod im spanisch-französischen Grenzort Port Bou, wird der Freund Theodor W. Adorno das Projekt erstmals als Buch herausgeben und das Manuskript danach an den Widmungsträger schicken: Benjamins Sohn Stefan.

1932, Sommer: Seite aus der ersten Fassung der autobiografischen Skizzensammlung „Berliner Kindheit um neunzehnhundert" von Walter Benjamin (1892–1940)

Benjamin hat für jede der Skizzen das gleiche halbdurchsichtige Schreibpapier mit dem Wasserzeichen ‚extra strong‘ verwendet und durch Faltung eine Korrekturspalte frei gelassen. Mit auffällig großer Schrift – als würde er die Buchstaben noch einmal einzeln auf’s Papier setzen – korrigiert er seine Beschreibung eines Lesekastens: Er „enthielt auf kleinen Täfelchen die Lettern, einzeln, in deutscher Schrift, in der sie jünger und auch mädchenhafter schienen als im Druck. Sie betteten sich schlank aufs schräge Lager, jede einzelne vollendet und in ihrer Reihenfolge gebunden durch die Regel ihres Ordens, das Wort, dem sie als Schwestern angehörten.“

Foto: DLA Marbach

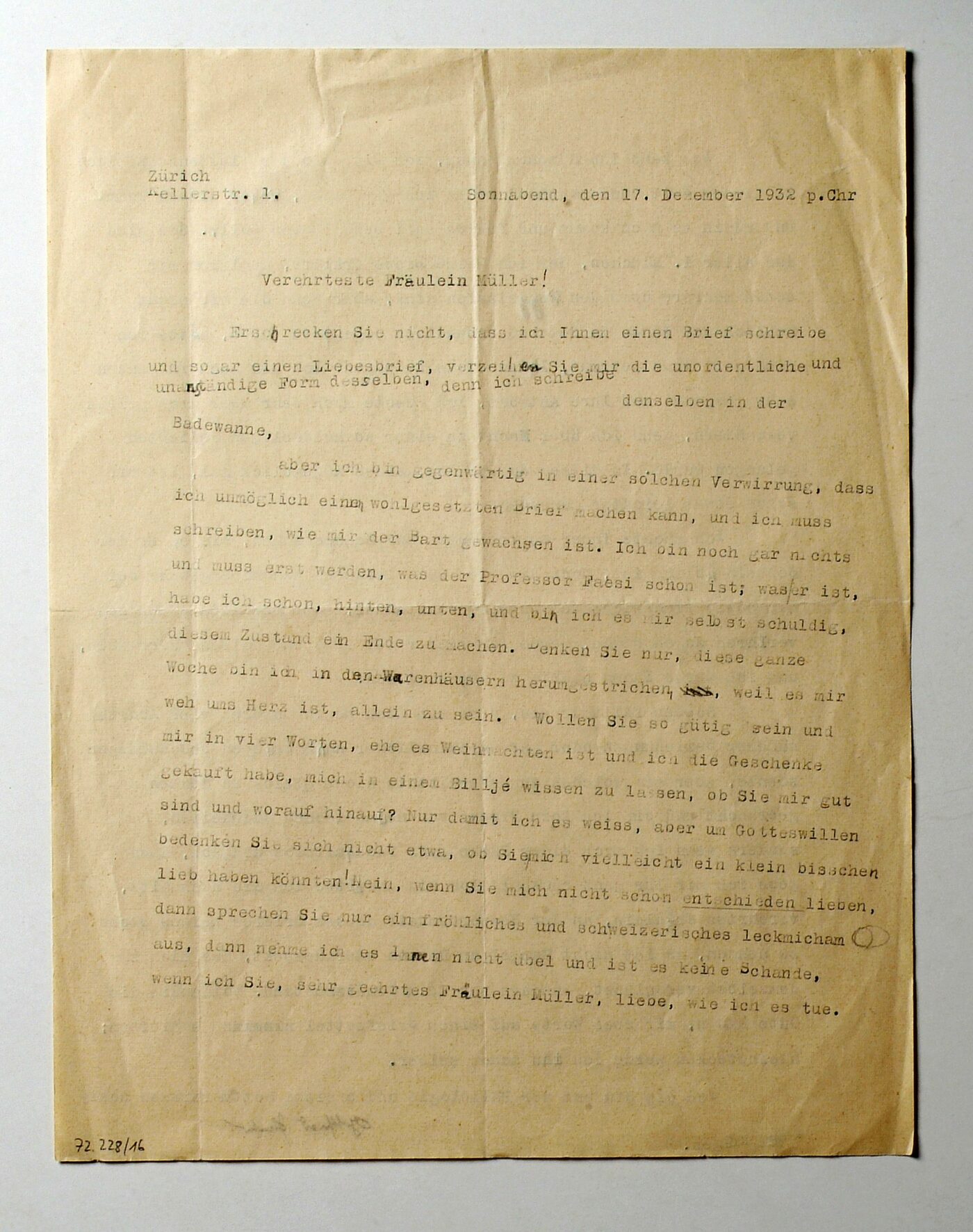

1932, 17. Dezember: Kurt Tucholsky (1890–1935) an Hedwig Müller

Schreibmaschinenmimikry: Tucholsky, Verfasser einer kleinen Abhandlung „Darf der Schriftsteller tippen?“, schreibt seine Liebesbriefe gern mit dem „Geschäfts-Klavier“.

Hier zitiert er für die Züricher Ärztin Hedwig Müller beinahe wörtlich einen Liebesbrief, den der Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller 1847 an Luise Rieter schrieb.

Foto: DLA Marbach

… wenden:

Foto: DLA Marbach

… mehr sehen: „Die weißen Segel“

Foto: DLA Marbach

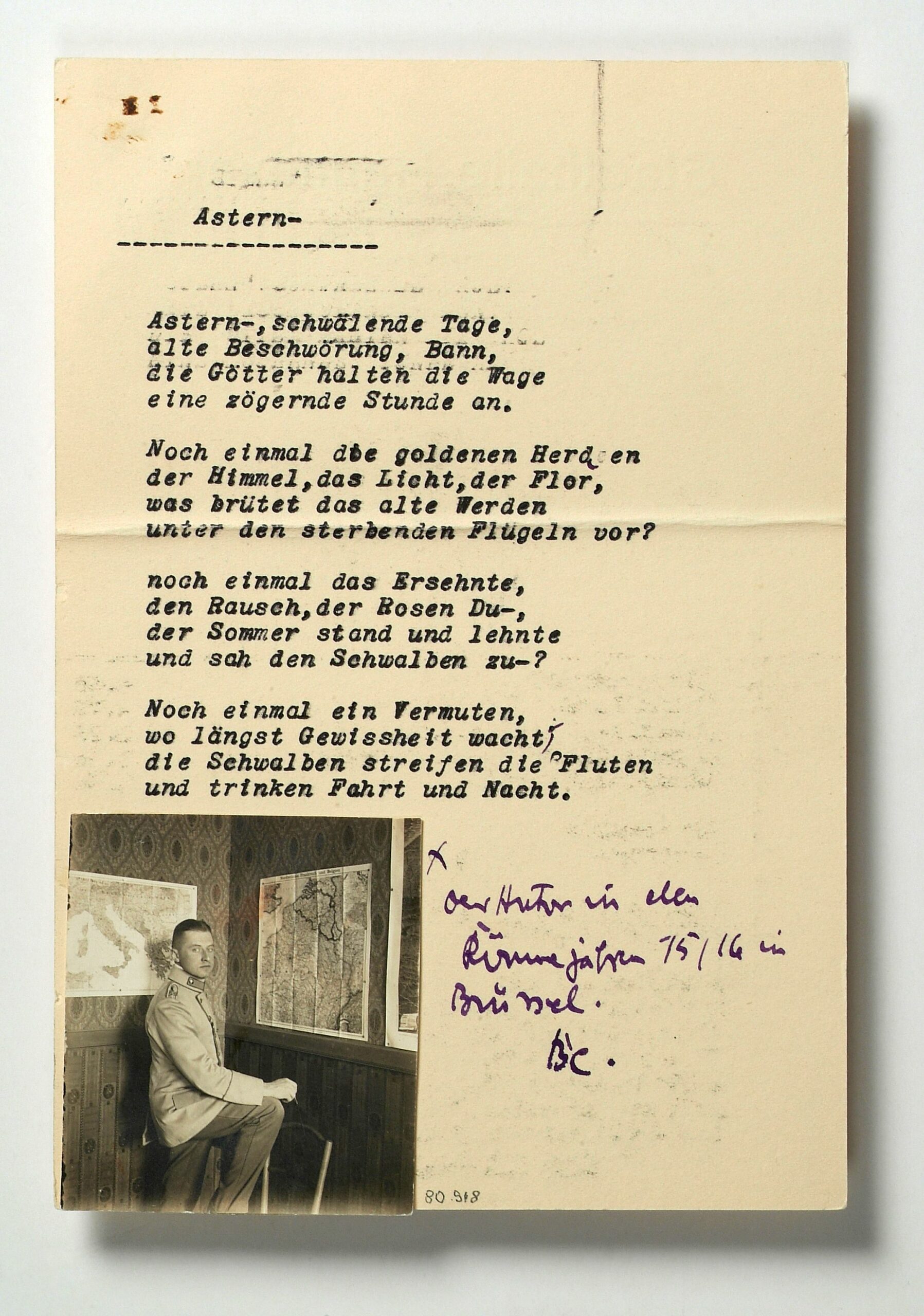

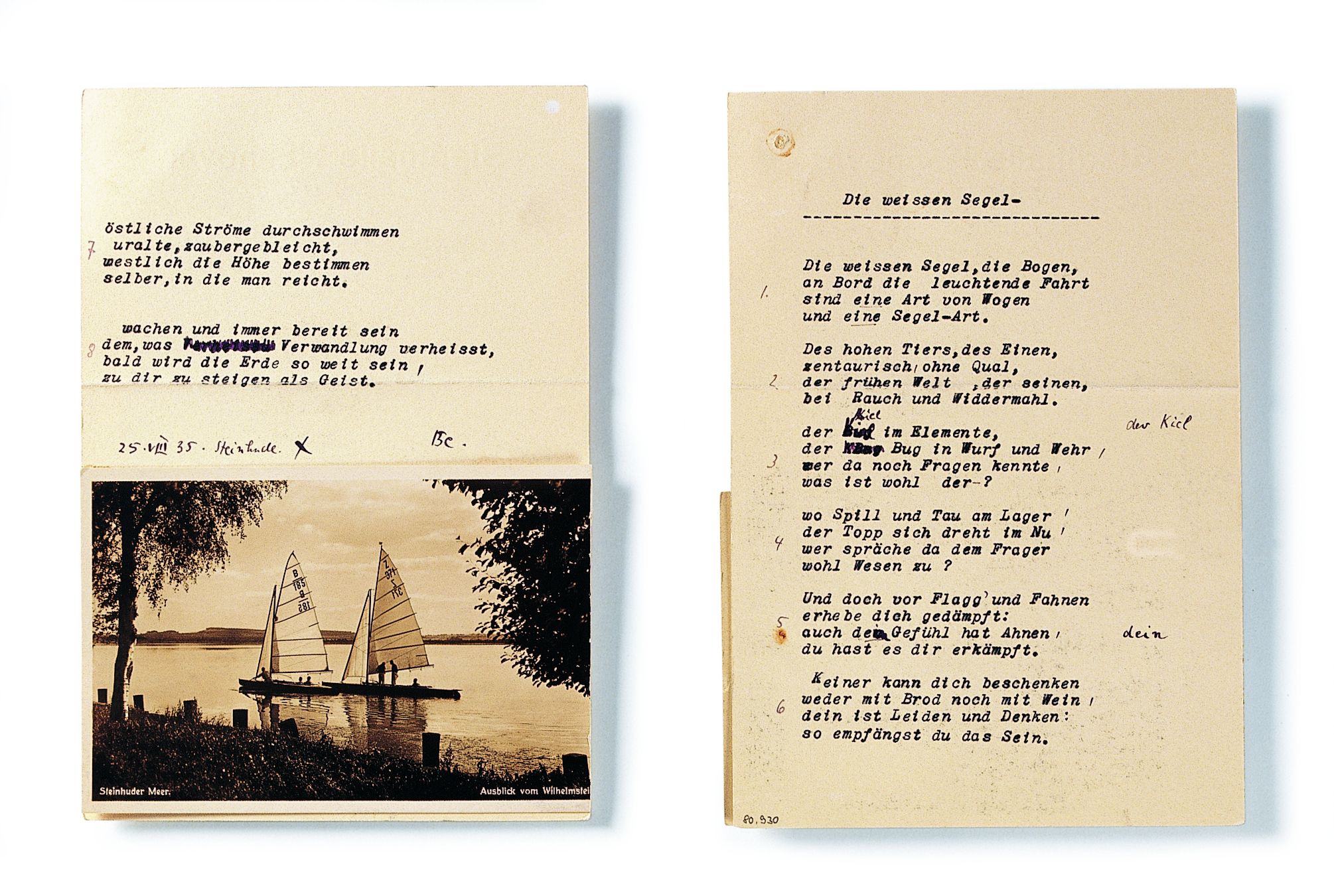

1935, 6. August bis 3. September: die ›Stadthallen-Elegien‹ von Gottfried Benn (1886–1956)

Können Bilder und Metaphern die Welt noch zusammenhalten? Mit „Tag, der den Sommer endet“ tippt der vom NS-Ärztebund ausgeschlossene und in Hannover als Sanitätsoffizier stationierte Benn ein Gedicht auf die Speisekarte der dortigen Stadthalle. Am 3. September entsteht im Kontrast zu Zungen-Ragout, Eisbombe und Kraftbrühe mit Mark das letzte Gedicht dieser Serie: „Am Saum des nordischen Meeres“.

Bei zwei Gedichten klebt Benn Bilder auf die Speisekarten: zu „Astern“ ein Foto des im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichneten „Rönne“ (so nennt Benn sein tranceartig der Wirklichkeit hingegebenes zweites Ich), zu den „Weißen Segeln“ Segelschiffpostkarten

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Blau war immer schon Benns poetische Lieblingsfarbe: »Man denke dies ewige und schöne Wort! Nicht umsonst sage ich Blau. Es ist das Südwort schlechthin, der Exponent des ›ligurischen Komplexes‹, von enormen ›Wallungswert‹, das Hauptmittel zur ›Zusammenhangsdurchstoßung‹, nach der die Selbstentzündung beginnt, das ›tödliche Fanal‹, auf das sie zuströmen die fernen Reiche.«

+++ 1951 urteilt Benn in seinem Vortrag „Probleme der Lyrik“ über Farben im Gedicht: »reine Wortklischees, die besser beim Optiker und Augenarzt ihr Unterkommen finden. In Bezug auf eine Farbe allerdings muß ich mich an die Brust schlagen, es ist: Blau«.

… mehr sehen:

+++ Benn hat noch einen inzwischen rosa verfärbten Zettel dazu geklammert, auf dem er auf ein Gespräch anspielt, das in verschiedenen Formen seit 1946 in andere Texte eingegangen ist: »Unsere Unterhaltung über ›Anspruch‹ und Rembrand habe ich alleine weitergeführt – aber Herr Oelze als Auftragsgeber u. Produktionsleiter! – Hinterzimmermeditationen aus der Bozenerstreet – Kartoffelkäfer und Mehltau und Reblaus auf allen Gräsern.«

+++ In Benns ebenfalls im Februar 1949 erschienener Novelle „Der Ptolemäer“ baut sich mit diesen Plagen ein Problemmassiv auf, in dem der Erzähler nur zuschauen kann: »wenn die Riesenheuschrecke die Zuckerrohrfelder verheerte und die Reblaus den Mosel gefährdet, wenn der Paragummi wasserundurchlässig wird und der Waterproof entsteht – – : Alles Bilder meiner Stunden.«

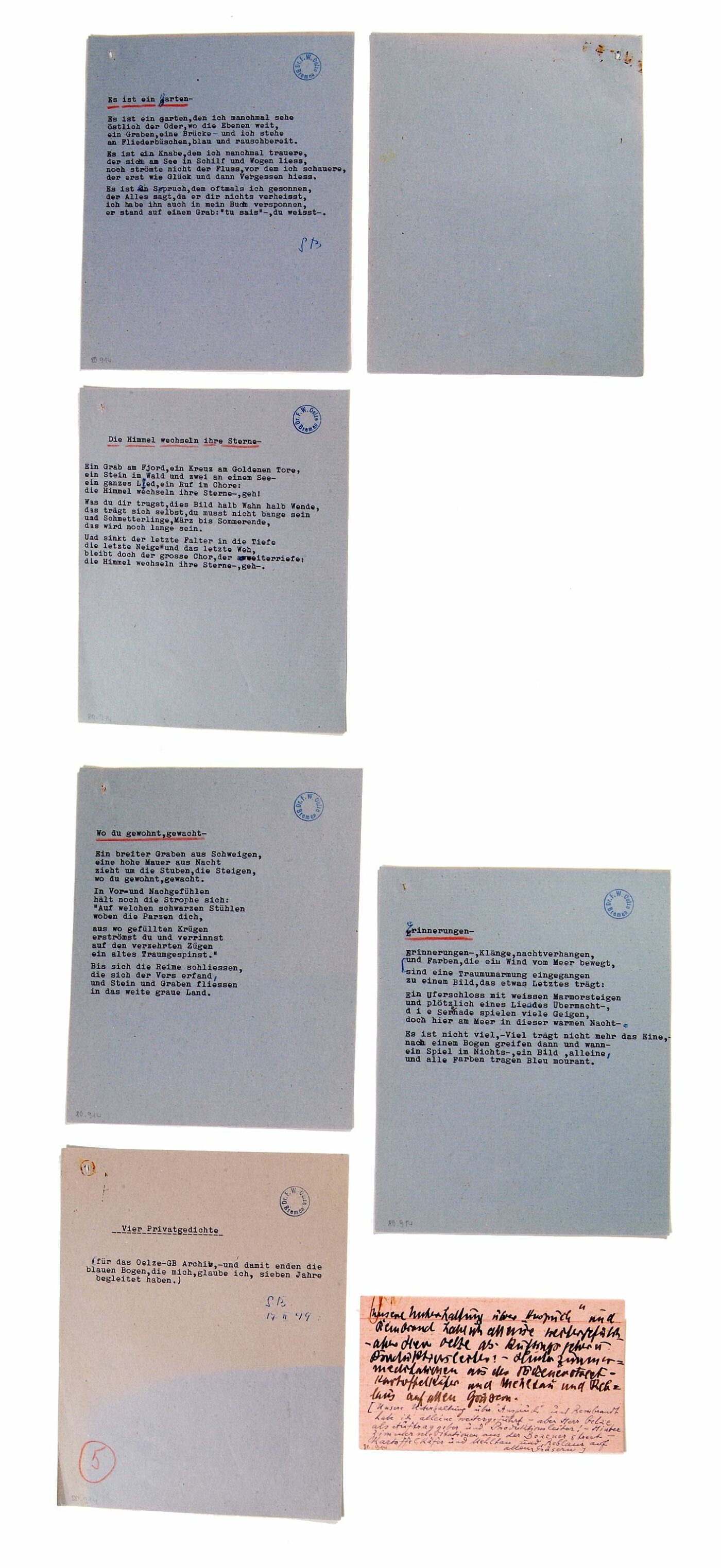

1949, 17. Februar: vier Gedichte von Gottfried Benn (1886–1956) für Friedrich Wilhelm Oelze (1891–1978)

Benn, der seit 1938 nichts mehr veröffentlichen durfte, konnte erst 1948 im Züricher Arche Verlag wieder ein Buch publizieren, die „Statischen Gedichte“. Kurz danach schickt er seinem langjährigen Brieffreund „vier Privatgedichte für das Oelze-GB Archiv“: „und damit enden die blauen Bogen, die mich, glaube ich, sieben Jahre begleitet haben“. Das letzte leere blaue Blatt legt er bei: „Es ist nicht viel, – Viel trägt nicht mehr das Eine, – / nach einem Bogen greifen dann und wann – / ein Spiel im Nichts –, ein Bild, alleine, / und alle Farben tragen Bleu mourant (d.i. sterbendes Blau).“

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Im April 1883 berichtet Nietzsche seiner Schwester Elisabeth von Schreib- und Lou-Problemen: »Was die Schreibmaschine betrifft, so hat sie ihren ›Knacks‹ weg: wie Alles, was charakterschwache Menschen eine Zeitlang in den Händen haben, seien dies nun Maschinen oder Probleme oder Lou’s. Aber mein hiesiger Arzt macht sich ein Vergnügen daraus, sie bei sich zu haben und zu ›kuriren‹«.

+++ Im Februar/März 1882 entstanden Nietzsches »Aufschriften für Tisch und Wand für Narren von Narrenhand«: »Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen / Und doch leicht zu verdrehn zumal auf Reisen. / Geduld und Takt muss reichlich man besitzen / Und feine Fingerchen, uns zu benuetzen.«

… mehr sehen:

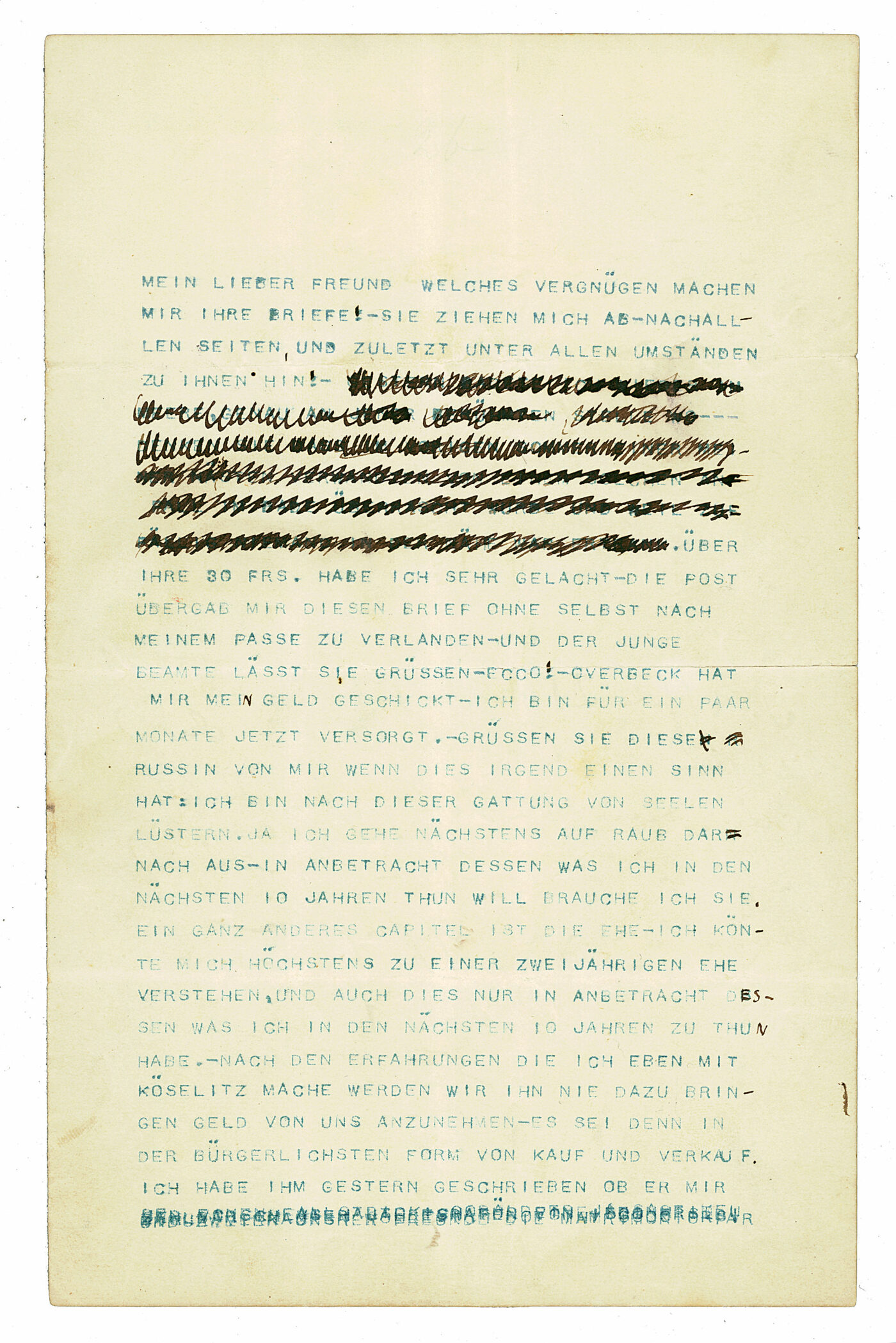

1956, Frühjahr: Friedrich Nietzsche (1844–1900) am 21.3.1882 an Paul Rée (1849–1901)

Im Sommer 1882 verliebt sich Nietzsche in die junge Lou Salomé. Als er um ihre Hand anhält, lehnt sie ab. Im Winter zerbricht die Beziehung und auch die ‚Schreibkugel‘ (die erste in Serie hergestellte Schreibmaschine der Welt), auf der er an den gemeinsamen Freund schreibt: „Leben Sie wohl! Die Schreibmaschine will nicht mehr, es ist gerade die Stelle des geflickten Bandes.“

Nietzsches Brief wird das erste Mal 1956 veröffentlicht – im dritten Band der dreibändigen Nietzsche-Ausgabe, die Karl Schlechta (1904–1985) herausgibt.

Foto: DLA Marbach

Folie für einen ,Nadeltext' aus den Materialien zur Anthologie „Das Wasserzeichen der Poesie oder Die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen" von Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929)

Mit Transparentpapier probiert Enzensberger ‚Nadeltexte‘ aus: Man kann in einem Text neue Texte finden, wenn man mit bunten Stecknadeln die dazugehörigen Buchstaben markiert: „Unter jedem Text findet sich ein anderer, finden sich viele andere, mehr als die Weisheit des Lesers und Schreibers sich träumen ließen.“

Foto: DLA Marbach

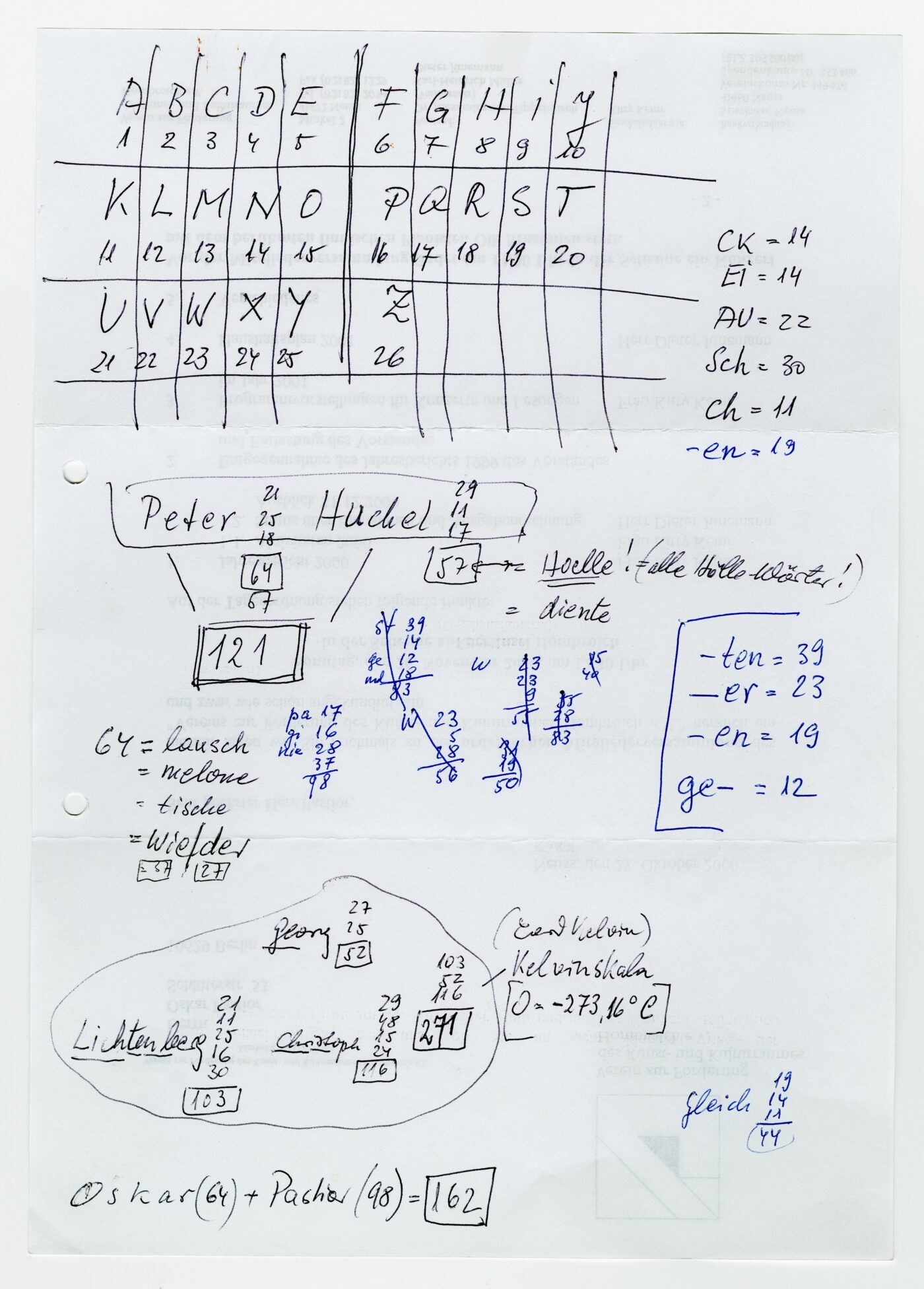

2001: Seite mit ›Gewichteten Gedichten‹ von Oskar Pastior (1927–2006)

Pastior, 2001 Träger des Peter-Huchel-Preises, wendet auf den Namen des Preisgebers ein Anagramm-Verfahren an, das die Französin Michelle Grangaud erfunden hat (wie er selbst Mitglied in der Autorengruppe Oulipo, der ‚Werkstatt für Potenzielle Literatur‘). Er erfasst die Buchstaben für sich in einer Tabelle – „gewichtet nach dem Alphabet (unserem, natürlich, dem lateinischen): a = 1, b = 2, c = 3, bis z = 26. Umlaute jeweils mit e“. Diese Buchstabengewichte werden dann zusammengezählt: „Peter Huchel“ wiegt 121.

Foto: DLA Marbach

2001: Schachtel mit Buchstaben zum Anagrammieren aus Pastiors Nachlass

Bekannt ist das Anagrammieren seit der Antike und kommt von griech. ‚anagráphein‘: umschreiben. Eine Buchstabenfolge wird allein aus der Umstellung einer anderen gebildet. Auf diese Weise kann man Wörter oder auch ganze Sätze erzeugen: aus ‚Literatur‘ etwa lässt sich ‚Raturteil‘ bilden, aus Johann Wolfgang von Goethe ‚Ohjann Golgo von Fontheweg‘ (Walter Moers) und aus Tom Marvolo Riddle ‚I am Lord Voldemort‘ (Joanne K. Rowling). Der Effekt solcher Anagramme ist oft ein zauberhafter: In Pastiors Schachtel ist zum Beispiel der Text für jedes Exponat in diesem Raum schon enthalten.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.