Wenn wir literarische Texte in der Handschrift lesen, werden wir oft vor das Problem gestellt, dass wir die Schrift nicht lesen können. Verstehen heißt hier zunächst einmal: die Buchstaben entziffern können, die da stehen.

In einem zweiten Schritt kommt eine detektivische Spurenlese dazu: Wer hat wann was warum für wen geschrieben? Mit was und in welchem Tempo? Was wurde gestrichen, was fehlt, was gehört zu welchem Gedicht und was wurde nie weiter geschrieben?

Wir haben in der Ausstellung eine Auswahl aus den Hölderlin-Handschriften im Deutschen Literaturarchiv in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet, auf der Grundlage von Dietrich E. Sattlers Hölderlin-Editionen (Frankfurter Ausgabe und Bremer Ausgabe) transkribiert und knapp kommentiert, um Leihgaben aus der Württembergischen Landesbibliothek ergänzt und von Hanns Zischler einlesen lassen.

Für den virtuellen Raum hier haben wir neun Handschriften ausgesucht, in denen jeweils ein Buchstabe oder ein Buchstabenpaar auffallen. Plus sechs Beispiele für die Verbindung von Handschrift und Lesung als Zugabe.

vollständige Dokumentation der Exponatauswahl im Ausstellungskatalog

Foto: DLA Marbach

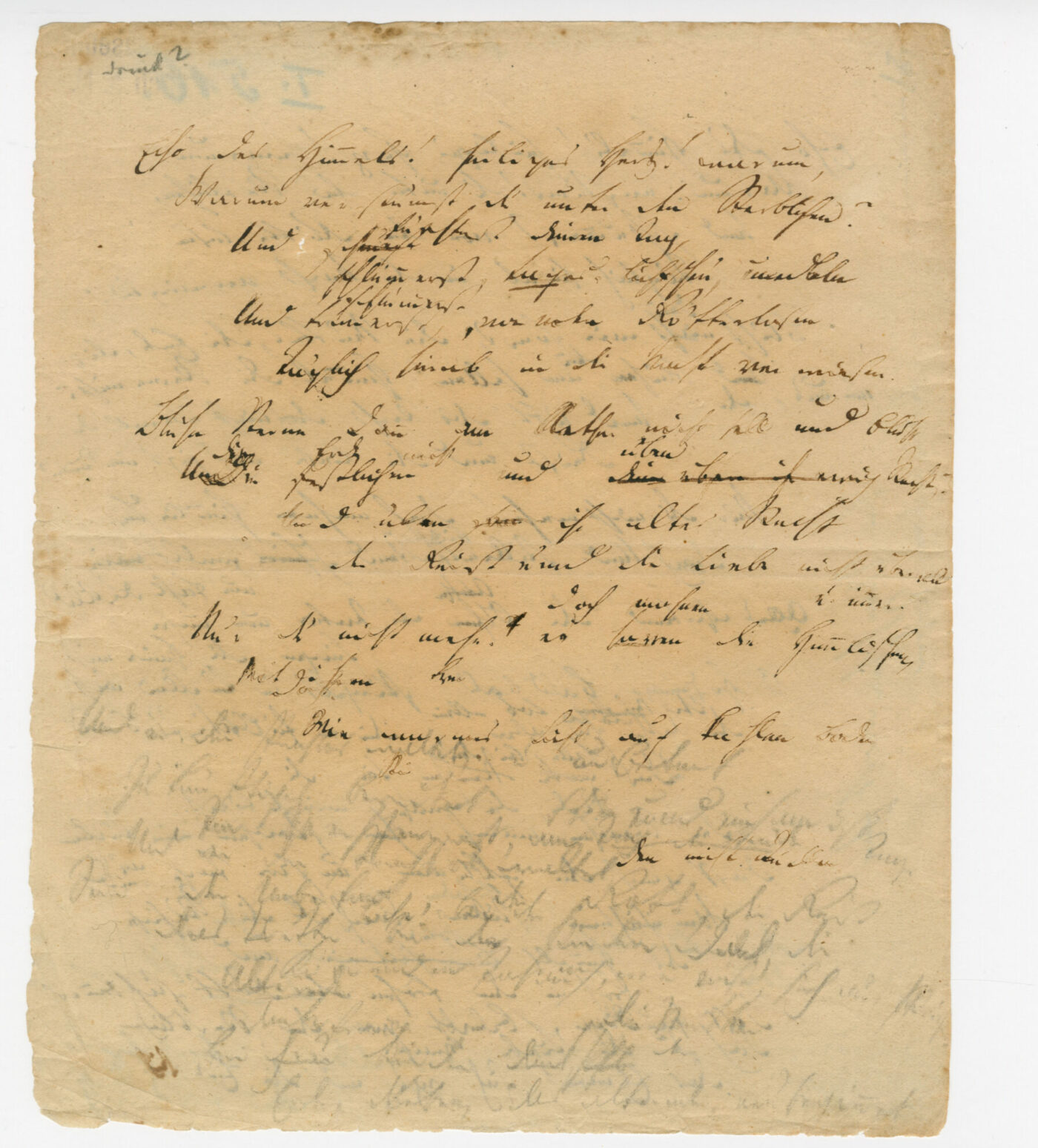

Wie schnell ists ausgeronnen

Diß karge Tröpfchen Zeit

Dann – mischt in unsre Wonnen

Sich nimmer Harm und Leid.

Diß von Ihrem ergebensten Freund u. Diener

Hölderlin

Gröningen d. 18 Merz 88.

1. H wie Harm und Hölderlin und L wie Leid und Louise

1786 verliebte sich der Maulbronner Internatsschüler Hölderlin in die zwei Jahre ältere Louise Nast, die Tochter des Klosterverwalters. Am 18. März 1788 schrieb er in Markgröningen in das Stammbuch von Johann Friedrich Blum, dem Verlobten einer Cousine, und verknüpfte durch zwei Unterstreichungen die Initialen H und L (vermutlich für „Hölderlin“ und „Louise“).

Foto: DLA Marbach

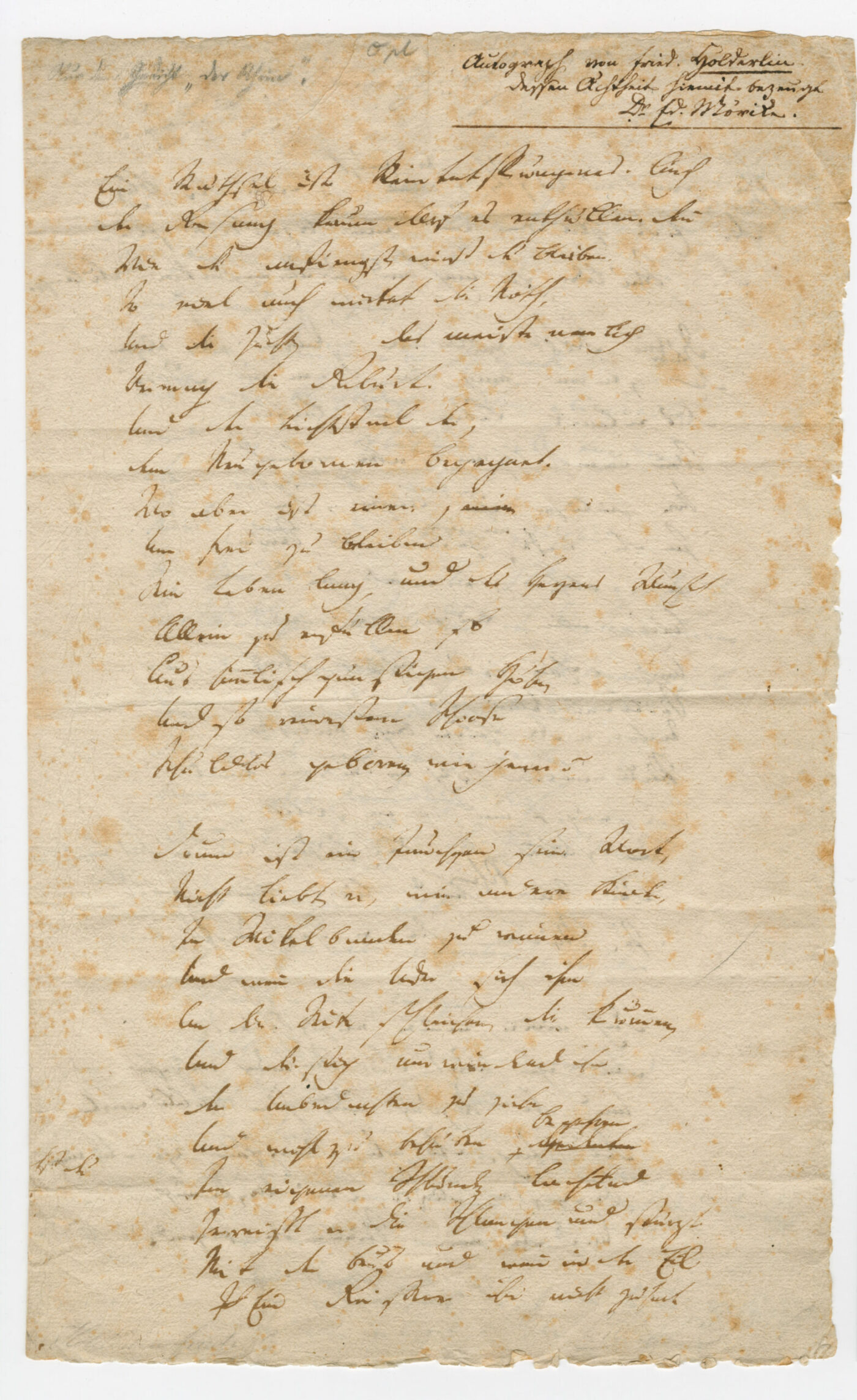

Echo des Himmels! heiliges Herz! warum,

Warum verstummst du unter den Sterblichen?

Und schlummerst, von den Götterlosen

Täglich hinab in die Nacht verwiesen.

Blühn Sterne dann am Äther nicht hell und blüht

Die Erde nicht

Und über ihr altes Recht

der Geist und die Liebe nicht überall u. immer?

Nur du nicht mehr! doch mahnen die Himmlischen,

Mit ihren Fre

Wie warmes Licht auf kahlen Boden

Ri

denn nicht Quellen

Hölderlin drehte das Blatt dann um und ergänzte diesen Entwurf zu einer ersten Fassung der Ode „Ermunterung“:

Echo des Himmels! heiliges Herz! warum,

Warum verstummst du unter den Sterblichen,

Und schlummerst, von den Götterlosen

Täglich hinab in die Nacht verwiesen?

Blüht denn wie sonst, die Mutter, die Erde, dir,

Blühn denn am hellen Himmel die Sterne nicht?

Und übt das Recht nicht überall der

Geist und die Liebe noch jezt und immer?

Nur du nicht mehr! doch mahnen die Himmlischen,

Und stillebildend wallt, wie um kahl Gefild

Der Aether der Natur um uns, der

Alles erheiternd

O Hoffnung! bald, bald singen die Haine nicht

Der Götter Lob allein, denn erfüllt ists bald

Daß helle bei der Menschen Munde sie, die

Seele, die ewige wiedertönet.

Daß, gleich den Blumen unsere Tage sind

Wann sich im stillen Wechsel die Ruhige

Des Himmels Sonne und

Foto: DLA Marbach

2. E wie Echo und Ermunterung

Im Mai 1800 entwarf Hölderlin eine Ode, einen ,Gesang‘ in reimlosen Strophen, die antiken Mustern folgen: „Echo des Himmels“. Er brach ab, drehte das Blatt um, griff den Beginn der Vorderseite auf und machte daraus eine neue Ode: „Ermunterung“.

Foto: DLA Marbach

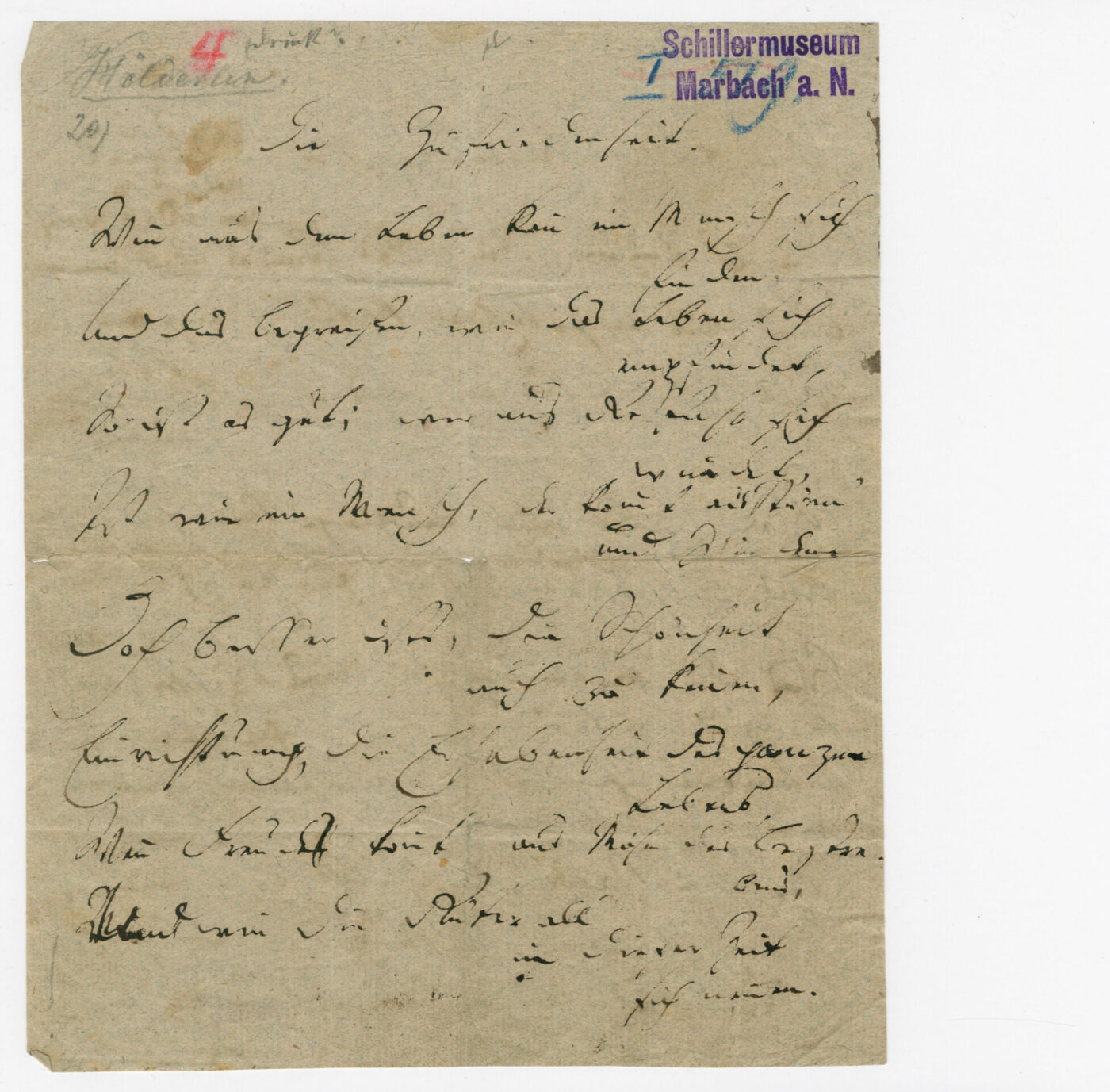

Ein Räthsel ist Reinentsprungenes. Auch

Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn

Wie du anfiengst, wirst du bleiben,

So viel auch wirket die Noth,

Und die Zucht, das meiste nemlich

Vermag die Geburt,

Und der Lichtstral, der

Dem Neugebornen begegnet.

Wo aber ist einer,

Um frei zu bleiben

Sein Leben lang, und des Herzens Wunsch

Allein zu erfüllen, so

Aus günstigen Höhn, wie der Rhein,

Und so aus heiligem Schoose

Glüklich geboren, wie jener?

Drum ist ein Jauchzen sein Wort.

Nicht liebt er, wie andere Kinder,

In Wikelbanden zu weinen;

Denn wo die Ufer zuerst

An die Seit ihm schleichen, die krummen,

Und durstig umwindend ihn,

Den Unbedachten, zu ziehn

Und wohl zu behüten, begehren

Im eigenen Zahne, lachend

Zerreißt er die Schlangen und stürzt

Mit der Beut und wenn in der Eil’

Ein Größerer ihn nicht zähmt,

Ihn wachsen läßt, wie der Bliz, muß er

Die Erde spalten, und wie Bezauberte fliehn

Die Wälder ihm nach und zusammensinkend die Berge.

Ein Gott will aber sparen den Söhnen

Das eilende Leben und lächelt,

Wenn unenthaltsam, aber gehemmt

Von heiligen Alpen, ihm

In der Tiefe, wie jener zürnen die Ströme.

In solcher Esse wird dann

Auch alles Lautre geschmiedet,

Und schön ists, wie er drauf,

Nachdem er die Berge verlassen,

Stillwandelnd sich im deutschen Lande[

Begnüget und das Sehnen stillt

Im guten Geschäfte, wenn er das Land baut

Der Vater Rhein, und liebe Kinder nährt

In Städten, die er gegründet.

Doch nimmer, nimmer vergißt ers.

Denn eher muß die Wohnung vergehn,

Und die Satzung und zum Unbild werden

Der Tag der Menschen, ehe vergessen

Ein solcher dürfte den Ursprung

Und die reine Stimme der Jugend.

[hier fehlen fünfeinhalb Strophen]

Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter.

Es feiern die lebenden all.

Und ausgeglichen

Ist eine Weile das Schicksaal,

Und die Flüchtlinge suchen die Heerberg

Und süßen Schlummer die Tapfern

Die Liebenden nur,

Sind, was sie waren, sie sind

Zu Hauße, wo die Blume sich freuet

Unschädlicher Gluth und die finsteren Bäume

Der Geist umsäuselt, aber die Unversöhnten

Sind umgewandelt und eilen

Die Hände sich ehe zu reichen

Bevor das freundliche Licht

Hinuntergeht und die Nacht kommt.

Doch einigeneilt

Diß schnell vorüber, andere

Behalten es länger.

Die ewigen Götter sind

Voll Lebens allzeit, aber ein Mensch

Kann bis in den Tod

Im Gedächtniss’ doch das Beste behalten.

Und dann erlebt er das Höchste.

Nur hat ein jeder sein Maas.

Denn schwer ist zu tragen

Das Unglük aber schwerer das Glük.

Ein Weiser aber vermocht es

Vom Mittag bis in die Mitternacht,

Und bis der Morgen erglänzte,

Beim Gastmahl helle zu bleiben.

Dir mag auf heißem Pfade oder

Im Dunkel des Waldes, gehüllt

In

Und du sprichst ferne zu mir

Aus ewigheiterer Seele

Was nennest Du Glük,

Was Unglük? Wohl versteh’ ich die Frage,

Mein Vater! aber noch

Tost die Welle die mich

Untergetaucht

Im Ohr mir, und mir träumt

Von des Meeresgrunds köstlicher Perle.

Du aber, kundig

Der See, wie des vesten Landes,

Schauest die Erd und das Licht an;

Ungleich scheinet das Paar, denkst du, doch

Göttlich beide, denn immer

So ist dir, vom hohen Aether gesendet,

Ein Genius um die Stirne.

3. R wie Rhein, rein und Rätsel

Mitte April 1801 kehrte Hölderlin aus der Schweiz nach Nürtingen zurück. Im Dezember machte er sich auf den Weg ins südfranzösische Bordeaux, wo er wieder eine Hauslehrerstelle antreten sollte. Hölderlin ging zu Fuß. Ende Januar 1802 war er am Ziel:

„Diese lezten Tage bin ich schon in Einem schönen Frühlinge gewandert, aber kurz zuvor, auf den gefürchteten überschneiten Höhen der Auvergne, in Sturm und Wildniß, in eiskalter Nacht und die geladene Pistole neben mir im rauhen Bette – da hab’ ich auch ein Gebet gebetet, das bis jezt das beste war in meinem Leben und das ich nie vergessen werde.“

Mitte April verließ Hölderlin Bordeaux wieder, von Straßburg aus wanderte er durch die Schweiz Richtung Gotthard zum Lukmanierpass, von dort nach Graubünden zur Rheinschlucht (so Dietrich E. Sattlers umstrittene Rekonstruktion dieser Zeit). Anfang Juli kam Hölderlin in Stuttgart an und soll zufällig seiner Mutter und Schwester begegnet sein: „Sie waren starr vor Schrecken über den schaurigen Eindruck von dem an Geist und Leib heruntergekommenen Bruder, bei dem die Nacht des Irrsinns angebrochen war.“

Ende Juni erfuhr Hölderlin, dass Susette Gontard an den Röteln gestorben ist. Anfang August begann er an einer Ode zu arbeiten, die mit gleich mit zwei auffälligen Wiederholungen des Buchstabens beginnt, mit dem der Name des Flusses beginnt, den sie zum Titel hat – „Der Rhein“: „Ein Räthsel ist Reinentsprungenes. Auch / Der Gesang kaum darf es enthüllen.“

Foto: DLA Marbach

Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind,

Ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit

O du Theilhaber meiner Leiden!

Einiges Gute bezeichnen dir kann,

So sage, wie erwartet die Freundin dich?

In jenen Gärten, da nach entsezlicher

Und dunkler Zeit wir uns gefunden?

Hier an den Strömen der heiligen Urwelt.

Das muß ich sagen, einiges Gutes war

In deinen Bliken, als in den Fernen du

Dich einmal fröhlich umgesehen

Immer verschlossener Mensch, mit finstrem

Aussehn. Wie flossen Stunden dahin, wie still

War meine Seele über der Wahrheit, daß

Ich so getrennt gewesen wäre?

Ja! ich gestand es, ich war die deine.

Wahrhafftig! wie du alles Bekannte mir

In mein Gedächtniß bringen und schreiben willst,

Mit Briefen, so ergeht es mir auch

Daß ich Vergangenes alles sage.

Wars Frühling? war es Sommer? die Nachtigall

Mit süßem Liede lebte mit Vögeln, die

Nicht ferne waren im Gebüsche

Und mit Gerüchen umgaben Bäum‘ uns.

Die klaren Gänge, niedres Gesträuch und Sand

Auf dem wir traten, machten erfreulicher

Und lieblicher die Hyacinthe

Oder die Tulpe, Viole, Nelke.

Um Wänd und Mauern grünte der Epheu, grünt‘

Ein seelig Dunkel hoher Alleeen. Offt

Des Abends, Morgens waren dort wir

Redeten manches und sahn uns froh an.

In meinen Armen lebte der Jüngling auf,

Der, noch verlassen, aus den Gefilden kam,

Die er mir wies, mit einer Schwermuth,

Aber die Nahmen der seltnen Orte

Und alles Schöne hatt‘ er behalten, das

An seeligen Gestaden, auch mir sehr werth

Im heimatlichen Lande blühet

Oder verborgen, aus hoher Aussicht,

Allwo das Meer auch einer beschauen kann,

Doch keiner seyn will. Nehme vorlieb, und denk

An die, die noch vergnügt ist, darum,

Weil der entzükende Tag uns anschien,

Der mit Geständniß oder der Hände Druck

Anhub, der uns vereinet. Ach! wehe mir!

Es waren schöne Tage. Aber

Traurige Dämmerung folgte nachher.

Du seiest so allein in der schönen Welt,

Behauptest du mir immer, Geliebter! das

Weist aber du nicht,

4. G wie Gute und Geliebter

Hölderlin wohnte von 1802 bis 1804 bei seiner Mutter in Nürtingen und übersetzte vor allem Texte aus der griechischen Antike, von Sophokles und Pindar. 1804 stellte ihn sein Freund Isaak von Sinclair als Hofbibliothekar des hessisch-homburgischen Landgrafen Friedrich V. an. 1805 wurde Sinclair auf Antrag des württembergischen Kurfürsten Friedrich II. verhaftet und des Hochverrats angeklagt, der ihm aber nicht nachgewiesen werden konnte.

1805 diagnostizierte ein Apotheker bei Hölderlin eine Geisteskrankheit. Im August 1806 teilte Sinclair Hölderlins Mutter mit, er könne für den Freund nicht mehr sorgen. Im September wurde Hölderlin mit Gewalt von Homburg in die von Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth geleitete Klinik der Universität Tübingen gebracht. 231 Tage behandelt man ihn dort gegen seinen Willen. Der Medizinstudent Justinus Kerner verabreichet ihm die Medikamente, vermutlich Schmerzen auslösende Beruhigungsmittel: „Kerner hilft den gefallenen Titanen Hölderlin im Klinikum laxiren und macht ihm einen bösen Kopf. Dadurch will Autenrieth die Poesie u. die Narrheit zugleich hinausjagen“, erzählte der Theologiestudent Gustav Schoder einem Freund.

Am 3. Mai 1807 kam der als ‚unheilbar‘ entlassene Hölderlin zu dem Tübinger Tischlermeister Ernst Zimmer und seiner Familie in Pflege. Er fing zu schreiben an, sobald man ihm ein Papier gab oder er eines fand.

1809 entwarf er auf den freien Seiten eines seiner rund zwölf Jahre zuvor geschriebenen Manuskriptblätter für den dritten, nie erschienen Teil des „Hyperion“ eine Ode, in der sich die Wörter mit „G“ verdichten: Gute, Gärten, Gutes, Gedächtnis, Gebüsche, Gerüche, Gänge, Gesträuch, Gefilden, Gestaden, Geliebter.

Foto. DLA Marbach

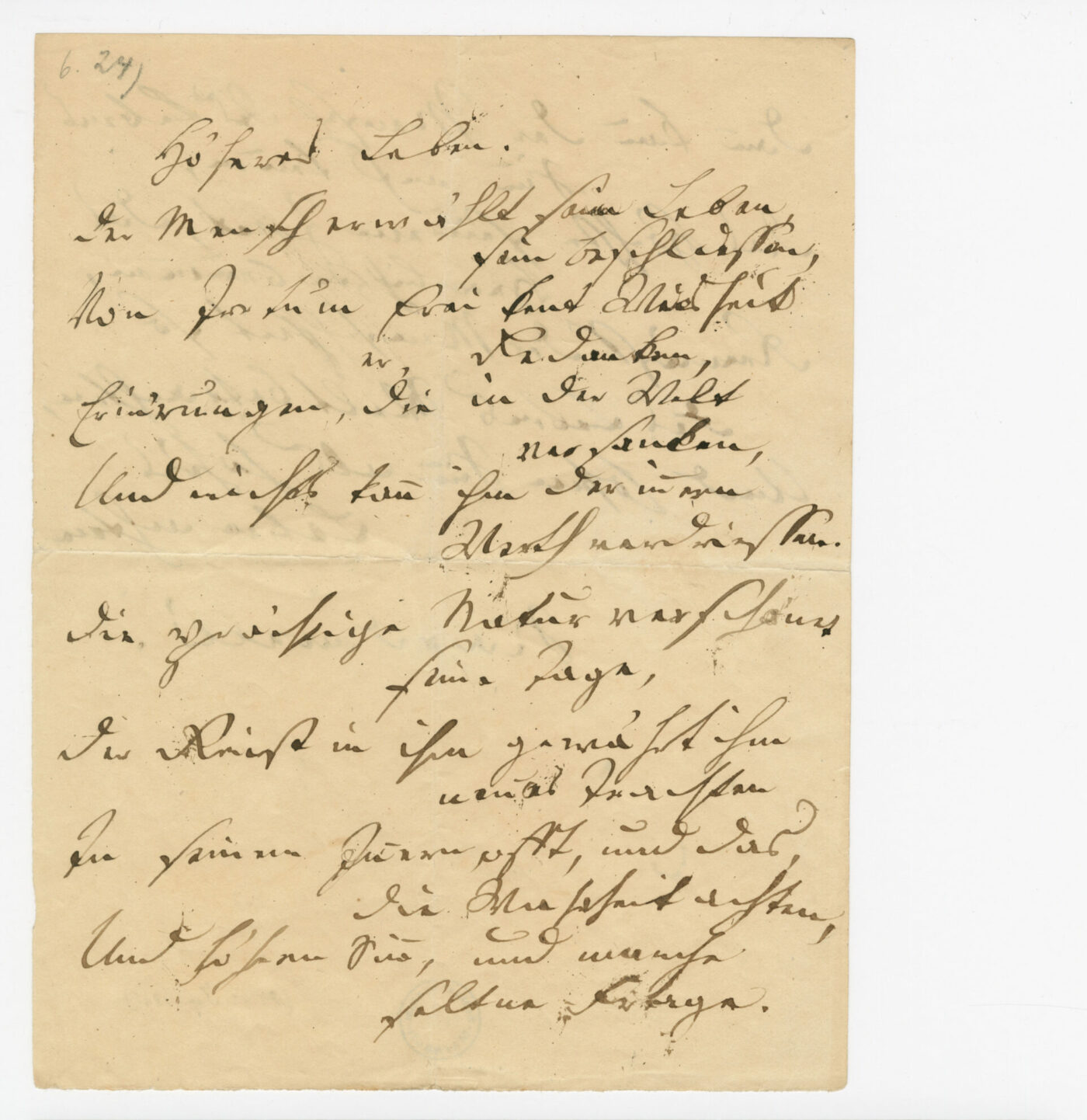

Die Zufriedenheit

Wenn aus dem Leben kann ein Mensch sich finden,

Und das begreifen, wie das Leben sich empfindet,

So ist es gut; wer aus Gefahr sich windet,

Ist wie ein Mensch, der kommt aus Sturm’ und Winden.

Doch besser ists, die Schönheit auch zu kennen,

Einrichtung, die Erhabenheit des ganzen Lebens,

Wenn Freude kommt aus Mühe des Bestrebens,

Und wie die Güter all’ in dieser Zeit sich nennen.

Der Baum, der grünt, die Gipfel von Gezweigen,

Die Blumen, die des Stammes Rind’ umgeben,

Sind aus der göttlichen Natur, sie sind ein Leben,

Weil über dieses sich des Himmels Lüfte neigen.

Wenn aber mich neugier’ge Menschen fragen,

Was dieses sei, sich für Empfindung wagen,

Was die Bestimmung sei, das Höchste, das Gewinnen,

So sag’ ich, das ist es, das Leben, wie das Sinnen.

Wen die Natur gewöhnlich, ruhig machet,

Er mahnet mich, den Menschen froh zu leben,

Warum? die Klarheit, ists, vor der auch Weise beben,

Die Freudigkeit ist schön, wenn alles scherzt und lachet.

Der Männer Ernst, der Sieg und die Gefahren,

Sie kommen aus Gebildetheit, und aus Gewahren,

Es geb’ ein Ziel; das Hohe von den Besten

Erkennt sich an dem Seyn, und schönen Überresten.

Sie selber aber sind, wie Auserwählte,

Von ihnen ist das Neue, das Erzählte,

Die Wirklichkeit der Thaten geht nicht unter,

Wie Sterne glänzen, gibts ein Leben groß und munter.

Das Leben ist aus Thaten und verwegen,

Ein hohes Ziel, gehaltener’s Bewegen,

Der Gang und Schritt, doch Seeligkeit aus Tugend

Und großer Ernst, und dennoch lautre Jugend.

Die Reu’, und die Vergangenheit in diesem Leben

Sind ein verschied’nes Seyn, die Eine glüket

Zu Ruhm und Ruh‘, und allem, was entrücket,

Zu hohen Regionen, die gegeben;

Die Andre führt zu Quaal, und bittern Schmerzen,

Wenn Menschen untergehn, die mit dem Leben scherzen,

Und das Gebild‘ und Antliz sich verwandelt

Von Einem, der nicht gut und schön gehandelt.

Die Sichtbarkeit lebendiger Gestalt, das Währen

In dieser Zeit, wie Menschen sich ernähren,

Ist fast ein Zwist, der lebet der Empfindung,

Der andre strebt nach Mühen und Erfindung.

5. L wie Leben

Der Schreinermeister Zimmer, der sich um Hölderlin kümmerte, schickte regelmäßig seine Rechnungen an Hölderlins Mutter, ab und zu auch Gedichte. Darunter dürfte 1811 das Gedicht „Die Zufriedenheit“ gewesen sein, in dem sich auffällig oft ein Wort mit „L“ wiederholt: Leben.

Foto: DLA Marbach

Höheres Leben

Der Mensch erwählt sein Leben, sein Beschließen,

Von Irrtum frei kennt Weisheit er, Gedanken,

Erinnrungen, die in der Welt versanken,

Und nichts kann ihm der innern Werth verdrießen.

Die prächtige Natur verschönet seine Tage,

Der Geist in ihm gewährt ihm neues Trachten

In seinem Innern offt, und das, die Wahrheit achten,

Und höhern Sinn, und manche seltne Frage.

Dann kann der Mensch des Lebens Sinn auch kennen,

Das Höchste seinem Zwek, das Herrlichste benennen,

Gemäß der Menschheit so des Lebens Welt betrachten,

Und hohen Sinn als höhres Leben achten.

Scardanelli.

6. S wie Scardanelli

Am 21. Januar 1839 hielt Christoph Schwab in seinem Tagebuch fest, dass er Hölderlin bat, unter zwei Gedichte seinen Namen zu schreiben: „da wurde er ganz rasend, rannte in der Stube herum, nahm den Sessel und setzte ihn ungestüm bald da, bald dorthin, schrie unverständliche Worte, worunter: ‚Ich heiße Skardanelli‘ deutlich ausgesprochen war, endlich setzte er sich doch und schrieb in seiner Wuth den Namen Skardanelli darunter.“ Eines dieser Gedichte war „Höheres Leben“.

Der Name, den Hölderlin sich selbst gab, taucht von da an unter vielen seiner Gedichte auf.

Foto: DLA Marbach

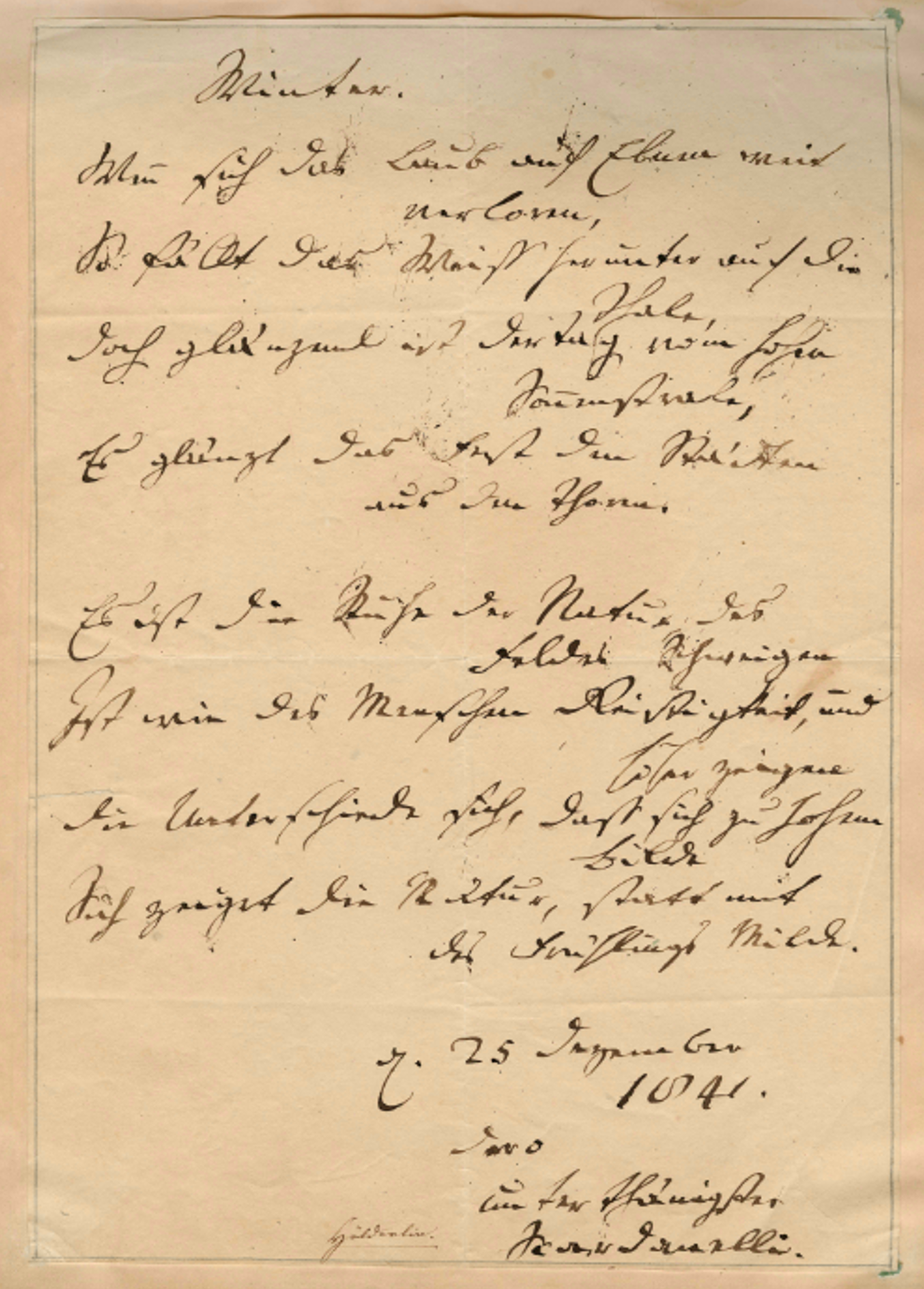

Winter

Wenn sich das Laub auf Ebnen weit verloren,

So fällt das Weiß herunter auf die Thale,

Doch glänzend ist der Tag vom hohen Sonnenstrale,

Es glänzt das Fest den Städten aus den Thoren.

Es ist die Ruhe der Natur, des Feldes Schweigen

Ist wie des Menschen Geistigkeit, und höher zeigen

Die Unterschiede sich, daß sich zu hohem Bilde

Sich zeiget die Natur, statt mit des Frühlings Milde.

d. 25 Dezember 1841.

Dero

unterthänigster

Scardanelli.

7. W wie Winter und Weiß

Vermutlich am Weihnachtstag, dem 25. Dezember 1841, entstand das Gedicht „Winter“, in dem sich das „W“ des Titelworts in den ersten beiden Versen ausbreitet: „Wenn sich das Laub auf Ebnen weit verloren, / So fällt das Weiß herunter auf die Thale“.

Foto: DLA Marbach

Der Sommer

Im Thale rinnt der Bach, die Berg’ an hoher Seite,

Sie grünen weit umher an dieses Thales Breite,

Und Bäume mit dem Laube stehn gebreitet,

Daß fast verborgen dort der Bach hinunter gleitet.

So glänzt darob des schönen Sommers Sonne,

Daß fast zu eilen scheint des hellen Tages Wonne,

Der Abend mit der Frische kommt zu Ende,

Und trachtet, wie er das dem Menschen noch vollende.

Mit Unterthänigkeit

Scardanelli.

d. 24 Mai 1758.

8. B wie Bach, Berg und Baum

Am 19. Juli 1842 notierte der Theologiestudent Ferdinand Schimpf auf einem Blatt, das ihm Hölderlin schenkte: „Stud. Habermaaß, der in Schreiner Zimmers Haus wohnte, machte mir u. Freund Keller Gelegenheit, den wahnsinnigen Dichter H. zu sehen und zu sprechen, indem er denselben einlud in Habermaaß Zimmer eines Nachmittags eine Kaffee mit uns zu trinken. Bei dieser Gelegenheit schrieb uns auf Ersuchen der unglückliche Dichter obige Verse ex tempore nieder. Wenn wir ihn bei s. Namen nannte, ließ er’s nicht gelten, sondern erwiederte: ‚Sie sprechen mit HE. Rosetti'“.

Das Gedicht war „Der Sommer“, in dem Hölderlin nicht nur „Sonne“ auf „Wonne“ reimte, sondern in der ersten Strophe auch Wörter mit ,B‘ wie: Bach, Berg, Breite, Bäume anhäufte.

Foto: DLA Marbach

Aussicht

Der offne Tag ist Menschen hell mit Bildern,

Wenn sich das Grün aus ebner Ferne zeiget,

Noch eh‘ des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget,

Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern.

Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen,

Des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen.

Die prächtige Natur erheitert seine Tage

Und feme steht des Zweifels dunkle Frage.

Mit Unterthänigkeit

Den 24. März 1671 Scardanelli.

9. A wie Aussicht

Im Juni 1841 erhält Friedrich Wilhelm Hackländer von Hölderlins Mitbewohnern ein Gedicht, „Aussicht“.

Nahezu denselben Titel, „Die Aussicht“, trägt das letzte von Hölderlin überlieferte Gedicht, entstanden Anfang Juni 1843:

„Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben, / Wo in die Ferne sich erglänzt die Zeit der Reben, / Ist auch dabei des Sommers leer Gefilde, / Der Wald erscheint mit seinem dunklen Bilde. // Daß die Natur ergänzt das Bild der Zeiten, / Daß die verweilt, sie schnell vorübergleiten, / Ist aus Vollkommenheit, des Himmels Höhe glänzet / Den Menschen dann, wie Bäume Blüth’ umkränzet. // Mit Unterthänigkeit / d. 24 Mai 1748. / Scardanelli.“

Am 7. Juni starb Hölderlin: „unter taußend Menschen sterben wenige so sanft wie Ihr geliebter Herr Bruder“, berichtete Lotte Zimmer dessen Stiefbruder Carl von Gock.

Hanns Zischler liest Hölderlins "Hymne an die Schönheit" (1792) nach der Handschrift

Hanns Zischler liest aus den Diotima-Fragmenten ("Singen möcht ich von Dir", 1799)

1793 vermittelte Friedrich Schiller Hölderlin an seine frühere Geliebte, die Schriftstellerin Charlotte von Kalb, als Hauslehrer. Hölderlin ging auf Kalbs Gut in Waltershausen bei Jena und lernte Fichte, Goethe und Novalis kennen. 1795 kehrte er zu seiner Mutter nach Nürtingen zurück. 1796 wurde er wieder Hauslehrer, dieses Mal bei dem Frankfurter Bankier Jakob Gontard, in dessen Frau Susette er sich bald verliebte. Susette wird in Hölderlins Gedichten und seinem Roman „Hyperion“ zu ‚Diotima‘, die in Platons „Symposion“ die platonische Liebe erklärt. 1798 entdeckte Gontard das Verhältnis und warf Hölderlin hinaus. Dieser ging zu seinem Schulfreund Isaak von Sinclair nach Homburg und traf Susette weiterhin heimlich. Nach einem dieser Treffen entstand im September 1799 ein Gedichtentwurf „An [Diotima]“ (das Original liegt im Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek, Cod.poet.et.phil.fol.63,III,8, S. 3/4 ). Auf dem Papier, so der Hölderlin-Herausgeber Dietrich E. Sattler, „Tränentropfen und ein Tränensee“.

Hanns Zischler liest Hölderlins "Der Rhein" (1802, Teilstück) nach der Handschrift

Hanns Zischler liest Hölderlins "Die Zufriedenheit" (1811) nach der Handschrift

Hanns Zischler liest Hölderlins "Aussicht" (1841) nach der Handschrift

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.